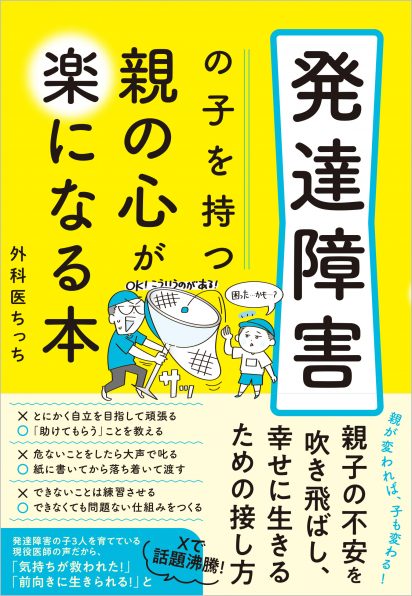

まず、親が楽になれば、子どもも楽になる。

「あれ? うちの子、ちょっと変かな?」

発達障害の診断を受けるか受けないかは別にして、子育ての中でこう感じる親御さんは多いと思います。

私は現役の外科医として働いています。医師として多少は小児科領域の医療知識がありますが、それでも子どもの言動に違和感を持ちながら、疑問を感じながらの子育てでした。

それは、わが子3人のそれぞれが「自閉スペクトラム症」の診断を受けてからも同じです。診断されても、

「結局は、親はどうしたらいいのか?」

ということが、診断と同時にわかるわけではないからです。

私は、一番上の長女が診断を受ける前後、妻と2人で発達障害や自閉スペクトラムについての情報を集めました。専門的な医学書を見ると、診断基準や大枠の対応はわかるものの、具体的に長女に対して、個別にどうしたらいいかはわかりません。

多くの本で、子育ての困りごとは(発達障害に限らず)、「愛情を持って適切な対応をすればうまくいく」という表現がよく登場します。しかし、こう表現する本の中で、「愛情」の定義や条件、「適切な対応」の定義や条件は出てきません。このように測れない要素で「うまくいくかどうかが決まる」となると、「うまくいった人はできている」、「うまくいっていない人はできていない」ことになります。

正直、日々の生活を成立させるために、子どもの要求をどこかで断らなければならないことが絶対にあります。特に変わった子を持つ親は、子育てで罪悪感(負い目)を感じることがよくあります。

特定の状況や環境で、わが子が「うまくいっていない」「苦しそう」なのはわかっているのに、助けてあげられなかったり、うまく修正してあげられなかったりするからです。私自身も「自分が至らないせいで、かわいいわが子が苦しいのかも。もっと凄い人が親だったら、この子はこんな思いをしなくて済むのでは?」と何度も考えました。

(中略)

親がいくら頑張ってもうまくいかないので、親はどんどん余裕を失っていきます。こうなると、

「正しいことをやっているはずなのに、うまくいかない」

↓

「親の自分が悪いんだ」

「正しい介入を受け入れてくれない子どもが悪いんだ」

という負のスパイラルに簡単に陥ってしまいます。

発達障害の子を3人育てている親として断言できるのは、

「正しい介入をしても、子どもはすぐには変わらない」

という事実です。ほとんどの本には書いてありません。

親が子どもへ適切な介入方法を勉強すること自体には間違いなく価値があります。「言葉遣い」や「環境調整」にも意味はあります。

しかし同時に、親がどれだけ適切な介入をしても、子どもが変わるのは数年~数十年後だったり、まったく変わらなかったりする可能性は十分にあり得ます。

●発達障害の子の子育てで一番大事なこと

では、わが子のような「変わった子」の子育てで、親にとって一番大切なことは何でしょうか?

それは「親側の余裕」です。

子どもに対して「あなたが大切」と伝え、扱うのは大事です。それと同じぐらい、親が同じように自分自身に対して「自分も大切」と自分自身をきちんと扱うことも大事なのです。このことが結果として親の余裕を生み出し、家庭の緊張感を減らし、言葉遣いや環境調整の成功率を上げ、結果的に子どもの人生を楽にしてくれるからです。

そんな思いを抱えつつ、自分たちの子育ての日々の試行錯誤の記録をSNSやWebメディアで発信し続けてきました。

この本に書かれていることは、余裕を持ってすべてのことを受け止めたり、その都度、完璧に適切な対応をとったりはできない「凡人の親」が、「意識して余裕を確保する」ために実践していることです。

私が実践していることは、子育てで壁にぶつかる親御さん(診断に関係なく)を楽にしてくれます。その結果、子どもも楽になるはずです。

発達障害の子の親御さんは、知らず知らずのうちに気を張り詰め、自分を追い詰めてしまいます。ちょっと変わった子の「親による」「親のため」の「親が変わって、親も子もラクになる」本にしたつもりです。そういう本を、まだ見たことがなかったからです。

本書は、自分と同じように大変な子育てをしている親御さんが「戦略的に余裕を持つ」ために書いた、我が家のリアルな記録です。

「今の生活」が少しでも楽になり、親御さんが余裕を確保でき、上手に子どもへ介入できるようになることを願っています。

2024年8月 外科医ちっち

第1章「理想」を追い求めるのをやめたら楽になる

第2章「何をしてもうまくいかない」ときでも楽になる考え方

第3章子育てで「もうくじけそう……」なときでも楽になる方法

第4章親も子も楽になる「環境調整」の考え方

第5章こうすれば親も子も毎日が楽になる!

第6章友達や先生と楽につきあえるようになる!

第7章生活が楽になる「支援」の使い方

第8章SNSでよく聞かれる質問とその回答

第9章わが子の「発達障害」という診断にたどりつくまで

第10章「通常学級」から「自閉症・情緒支援級」への長い「旅」