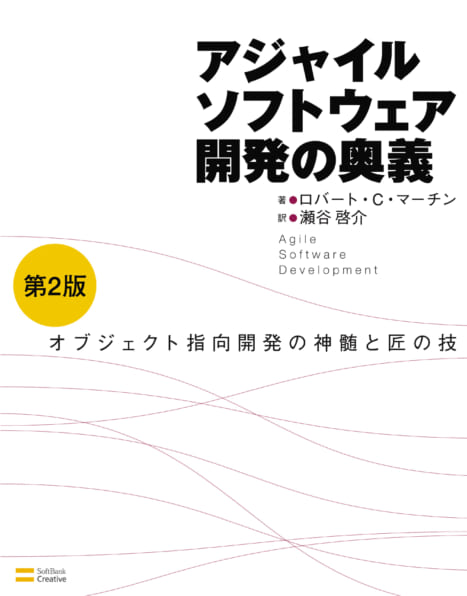

アジャイルソフトウェア開発の奥義 第2版

オブジェクト指向開発の神髄と匠の技

【累計9刷りのロングセラー】

時代を超越したプログラミングの基本原則

本書はロバート・C・マーチン(愛称、ボブおじさん)が世に送り出した『Agile Software Development』の邦訳書(Java版)です。本書は優れたIT系書籍に送られる「Jolt Award」を受賞し、発売以来いまだにアメリカのAmazonでもトップセールを続けている「アジャイルソフォトウェア開発」の不屈の名作であり、バイブルです。

もはやソフトウェア開発業界で「アジャイル開発」という言葉を知らない人はいないでしょう。著者は、アジャイル開発の歴史的な出発点となる「アジャイルソフトウェア開発宣言」の生みの親の一人であり、さまざまな国際会議やドレードショーなどでレギュラースピーカーを務める「アジャイルソフトウェア開発」の大御所です。『Clean Coder プロフェッショナルプログラマへの道』『Clean Code アジャイルソフトウェア達人の技』などの著者としても知られている、一級の教育者でもあります。

アジャイルソフトウェア開発は、めまぐるしく変化する仕様要求にさらされながらも、迅速にソフトウェアを開発する能力をあたえてくれます。こうしたアジャイル性(俊敏性)を達成するためには、規律とフィードバクを与えてくれるプラクティス(実践法)が必要です。また、柔軟性と保守性を兼ね備えた設計をするための基本原則や、特定の問題にこういった原則をバランス良く利用するためのデザインパターンを理解している必要があります。

本書は、上記3つのコンセプトをすべて縫い合わせ、一つにまとめるという前人未到の究極の試みを見事にやってのけています。この美しく織り成された世界観には感動すら覚えます。これは、自らの経験をもって著者が到達した1つの究極の境地、「奥義」だといえるでしょう。「アジャイルソフトウェア開発」の創始者直伝の本書を手にした読者の方は、師匠から奥義を授かり、巨人の肩に乗りその一歩先に進むことができるはずです。

第1部 アジャイル開発

第1章 アジャイルプラクティス

第2章 エクストリームプログラミングの概要

第3章 プランニング

第4章 テスティング

第5章 リファクタリング

第6章 プログラミングエピソード

第2部 アジャイル設計

第7章 アジャイル設計とは

第8章 単一責任の原則(SRP)

第9章 オープン・クローズドの原則(OCP)

第10章 リスコフの置換原則(LSP)

第11章 依存関係逆転の原則(DIP)

第12章 インタフェース分離の原則(ISP)

第3部 給与システムのケーススタディ

第13章 CommandパターンとActive Objectパターン

第14章 Template MethodパターンとStrategyパターン:継承と委譲

第15章 FacadeパターンとMediatorパターン

第16章 SingletonパターンとMonostateパターン

第17章 Null Objectパターン

第18章 給与システムのケーススタディ:最初のイテレーション

第19章 給与システムのケーススタディ:実装

第4部 給与システムのパッケージング

第20章 パッケージ設計の原則

第21章 Factoryパターン

第22章 給与システムのケーススタディ:ふたたび

第5部 気象観測所のケーススタディ

第23章 Compositeパターン

第24章 Observerパターン:デザインパターンへの回帰

第25章 Abstract Serverパターン、Adapterパターン、Bridgeパターン

第26章 ProxyパターンとStairway to Heavenパターン:サードパーティAPIの管理

第27章 ケーススタディ:気象観測所

第6部 ETSのケーススタディ

第28章 Visitorパターン

第29章 Stateパターン

第30章 ETSのフレームワーク

付録A UML表記法1:CGIの例

付録B UML表記法2:Statmux(統計的マルチプレクサ)

付録C 皮肉な運命

付録D ソースコードは設計である

付録E リファレンス