[Si新書]楽しくわかる数学の基礎

数と式、方程式、関数の「つまずき」がスッキリ!

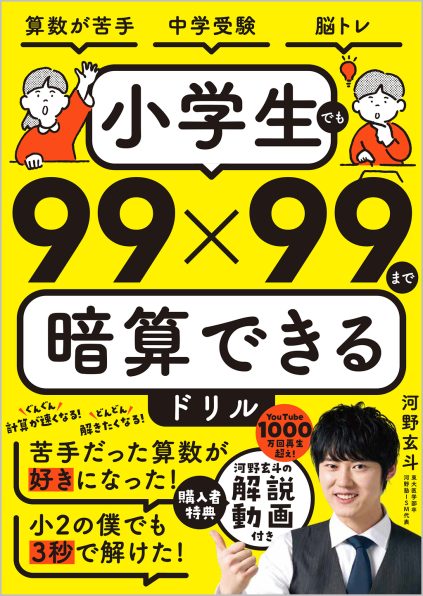

数学は苦手。

そう思っていませんか?

けれど数式やグラフにも意味があり、ごく簡単な理屈が積み重なったことで難しそうに見えているだけなのです。

だから、「自分がつまずいたところ」さえクリアすれば、もうこちらのもの。

数の世界のおもしろさを実感できます。

そこで本書では、数学の不得意な学生を多数導いた著者が、身近な話もまじえて、ポイントを一気に解説していきます。

「そういうことだったのか!」の楽しさをぜひ。

※本書は2008年刊行『楽しく学ぶ数学の基礎』を改訂、再編集したものです。