-

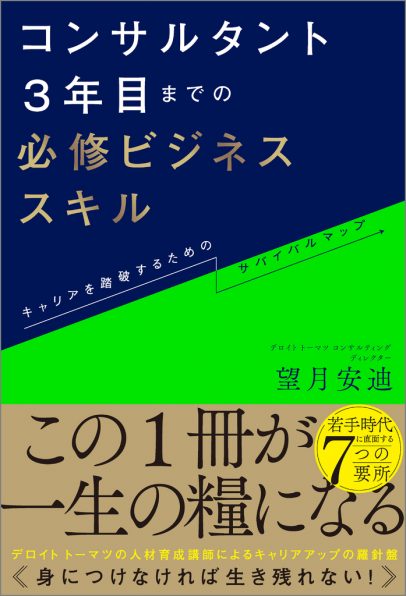

●教養は「エリートのもの」ではない

●「一般教養」は教養ではない

●改めて、「教養」とは何か

●専門知識と教養、どちらのほうが「稼げる」?

●教養を身につけると幸せになれる、わけではない

●「よき思考者」になろう -

●「水の買い方」を学ぶか、「井戸の掘り方」を学ぶか

●知識の「生産」を体験してみるということ

●「知っていること」には価値がない

●正解を出す難しさに立ち向かう

●「好奇心」という櫂をもて

●楽しく学ぶほどに「副産物」も大きくなる

●学ぶ機会は日常にあふれている

●「役に立つことを学ぶ」のは教養ではない

●「何を学ぶか」ではなく「いかに学ぶか」

●「わかる」を使い分ける …など -

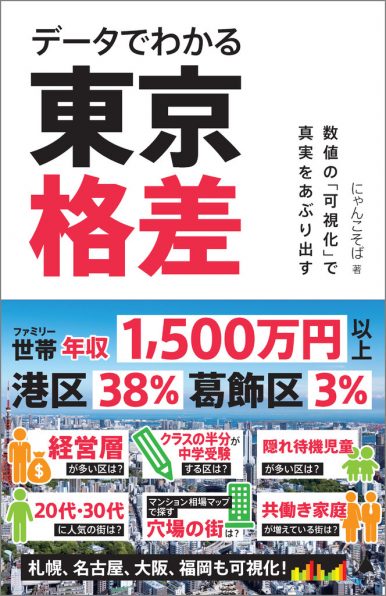

●「事実」を正しく読み解く力とは

●推論のリテラシー――「確からしさ」を確かめる

●自分の経験に照らして仮説を立てる

●「メモ魔」になろう

●「軍事費の差」が大きいほど侵攻は起こりやすい?

●「見えないもの」に目を向ける

●「エビデンスというものの微妙さ」を知っておく

●複数の「思考のフレームワーク」をもっておく

●守りたい価値のために学び、思考する

-

●図書館に行こう

●知性と仲よくなる

●学びはじめのときこそ「分厚い教科書」を読む

●基礎知識を網羅する「多読」のすすめ

●「知識の製造装置」の設計図を知る

●読むべき本、捨て置く本の見極め方

●なるべくオリジナルの議論に触れる

●英語を学ぶと、アクセスできる知識が一気に広がる

●単純に楽しい――これも英語を学ぶメリットの1つ

●「読書のモード」を使い分ける …など -

●なぜ日本人は意見をもつのが苦手なのか

●日本人の最重要課題は「自己肯定感」

●意見は「事実確認」からは生まれない

●自分の意見をつくる基本のトレーニング法

●「HOW」ではなく「WHY」を問う

●いろんな正解がある前提で考える

●「正解の根拠」まで考えてみる

●よくある問いを「逆側から」問うてみる

●意見は変わるものである

●「So what?」まで考える -

●学びを「独りよがり」にしない

●人と共に学ぶ意義

●「瞬発力」よりも「粘り強さ」が重要

●議論の「撤退線」を引いておく

●「具体」と「抽象」を行き来するスキル

●大切にしたい価値観のために、何ができるか

●「大きな絵」を要素分解する

-

●日本では「教養教育の環境」が圧倒的に不足している

●教養は「未来を見通す力」

●自分の将来を自分で選び、つかみとれる人間に