-

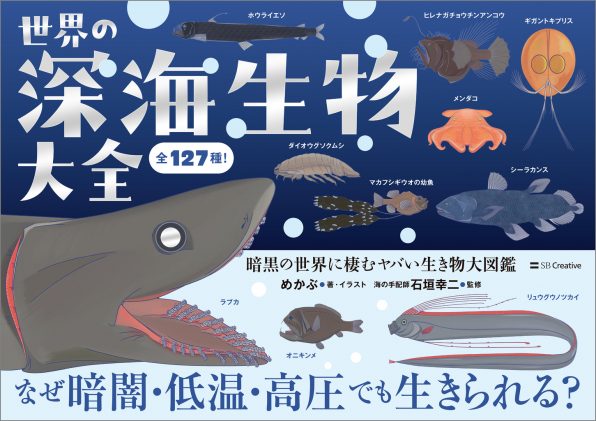

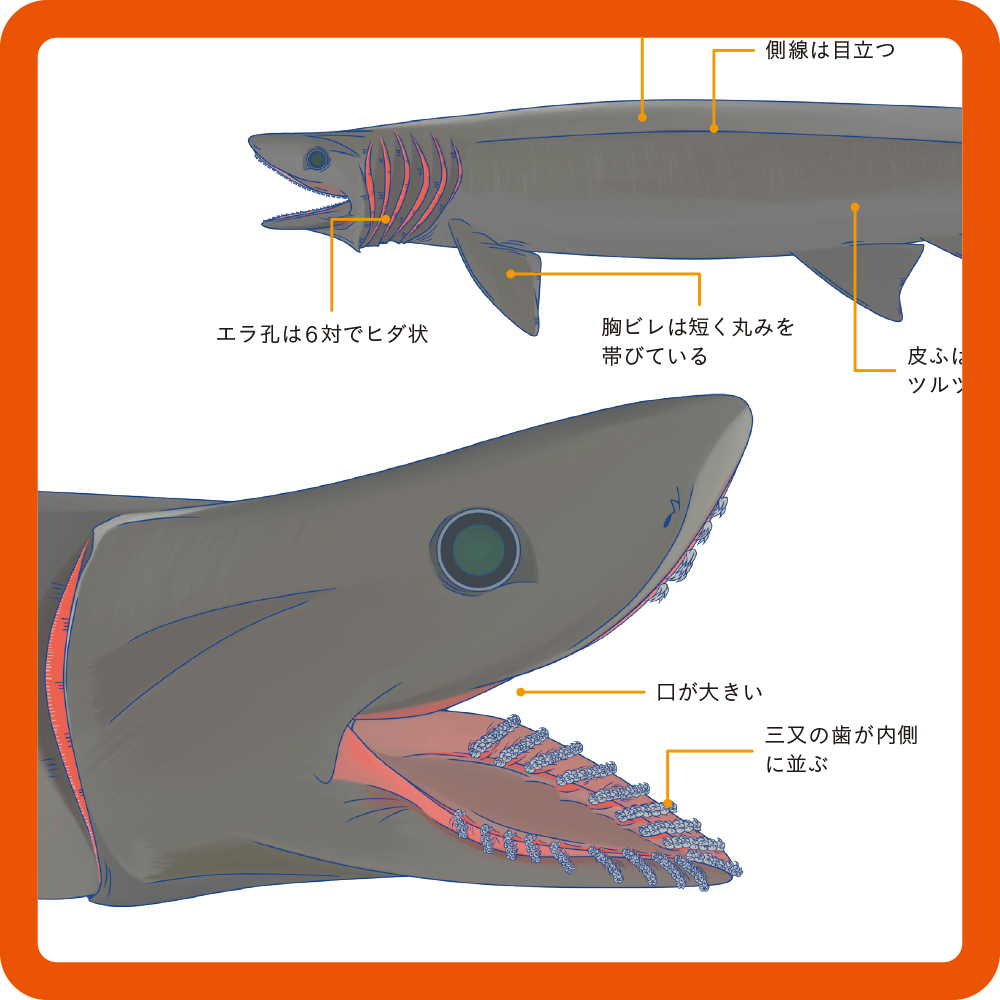

ゆらゆら深海生物「ラブカ」

ラブカのエラ孔は6対あり「フリル」のように波打っているが、これは鰓裂(エラの後ろにある水の出口)がヒダ状に重なって見えているから。英名では「Frilled shark(フリル・シャーク)」と呼ばれている。

-

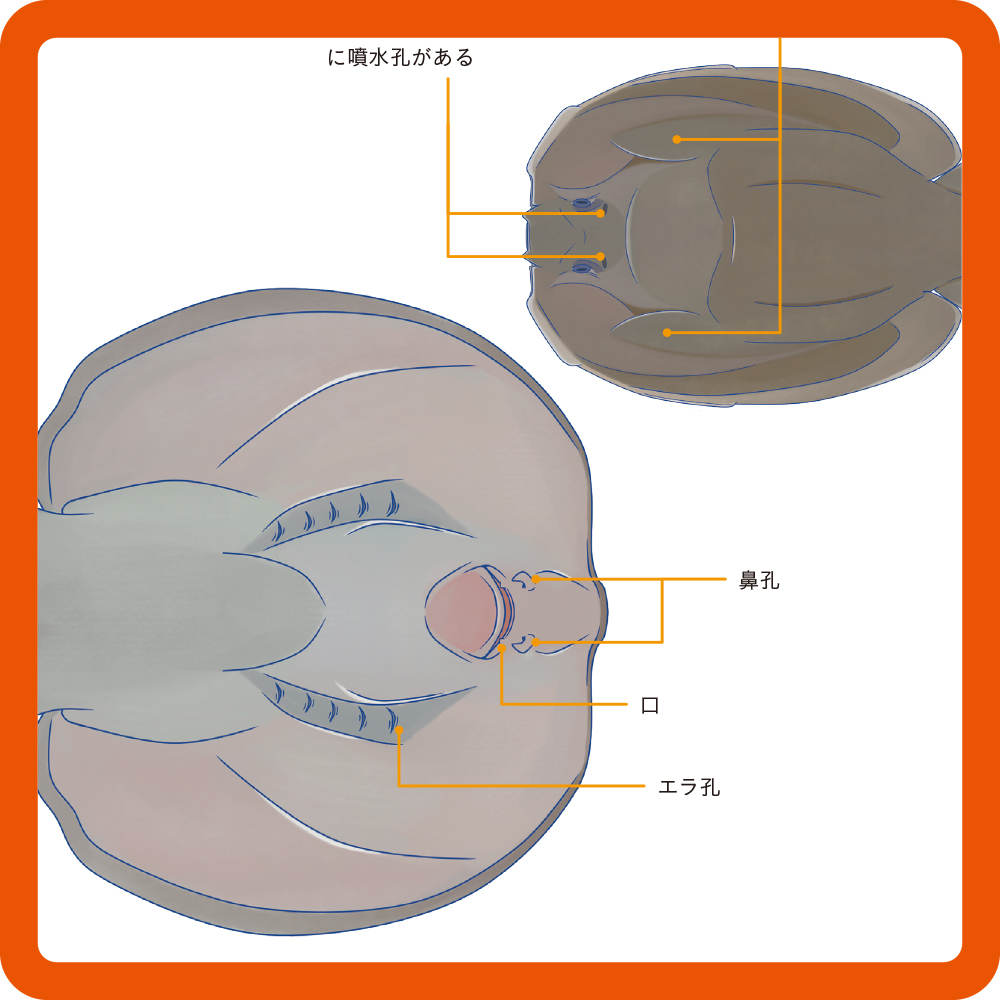

とぼゆら深海生物「ヤマトシビレエイ」

名前の通り、発電し、放電できる。体の左右に特殊な発電器官があり、外敵から身を守るときや獲物を捕食するときなどに使われている。放電時の電圧は種によって異なるが、最大で数十~百ボルト以下とされている。

-

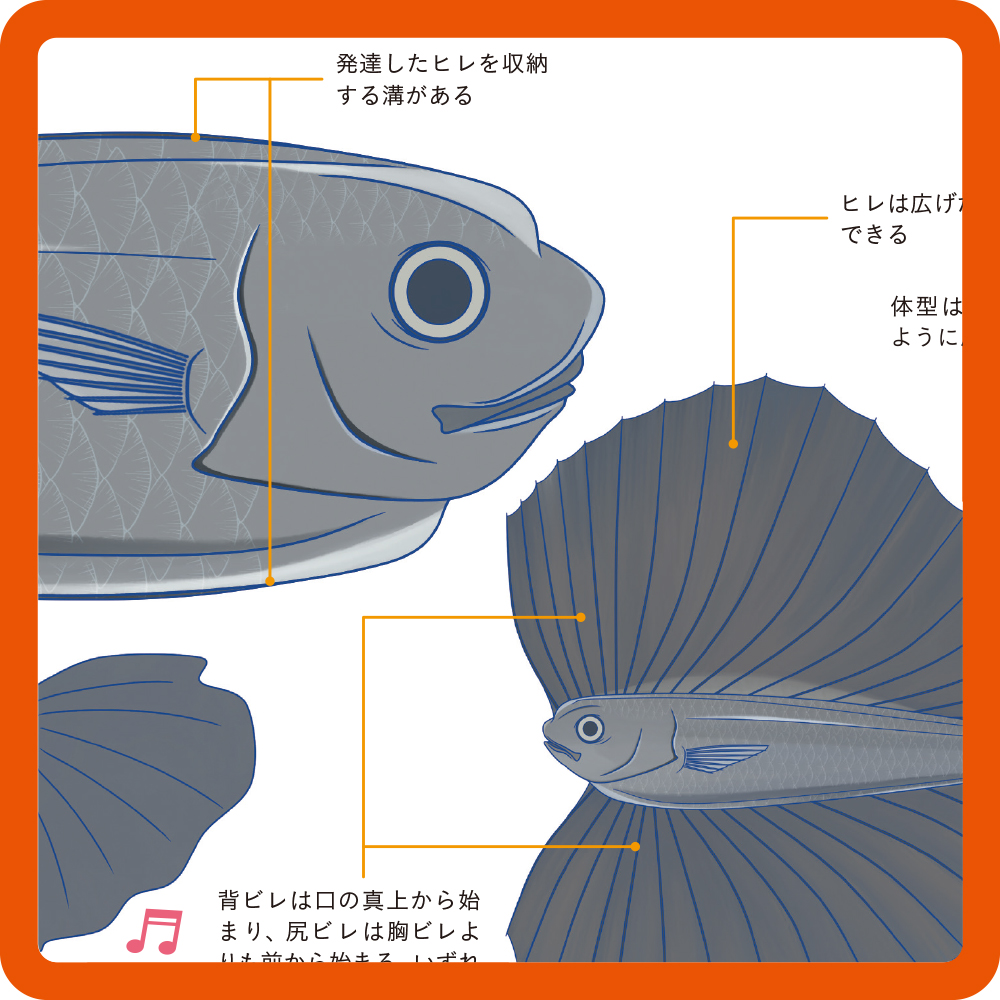

すいすい深海生物「ベンテンウオ」

扇子のように広がる背ビレと尻ビレが特徴の「幻の深海魚」。泳ぐときには背ビレと尻ビレを折りたたむようで、背側と腹側には、その発達したヒレを収納する溝がある。背ビレは口のすぐ上から始まり、尻ビレは胸ビレよりも前から始まっており、それぞれ、尾ビレの直前まで続いている。

-

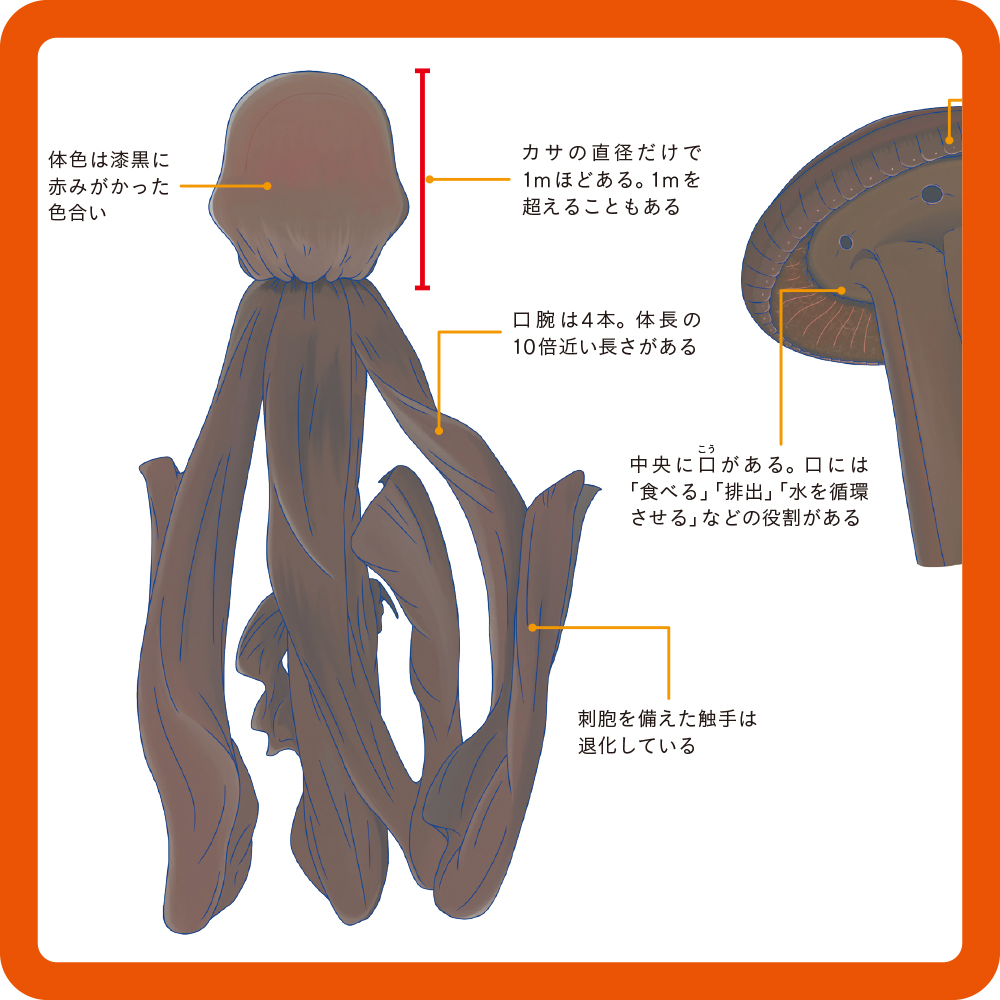

ふわふわ深海生物「ダイオウクラゲ」

傘だけで直径1mにも達する世界最大級の大きさを誇るクラゲ。体色は赤黒く、光の具合で深緑のようにも見える。触手は退化しており、触手に毒はないが、長い口腕触手をうまく使い、獲物を絡め取って捕食するとされている。

-

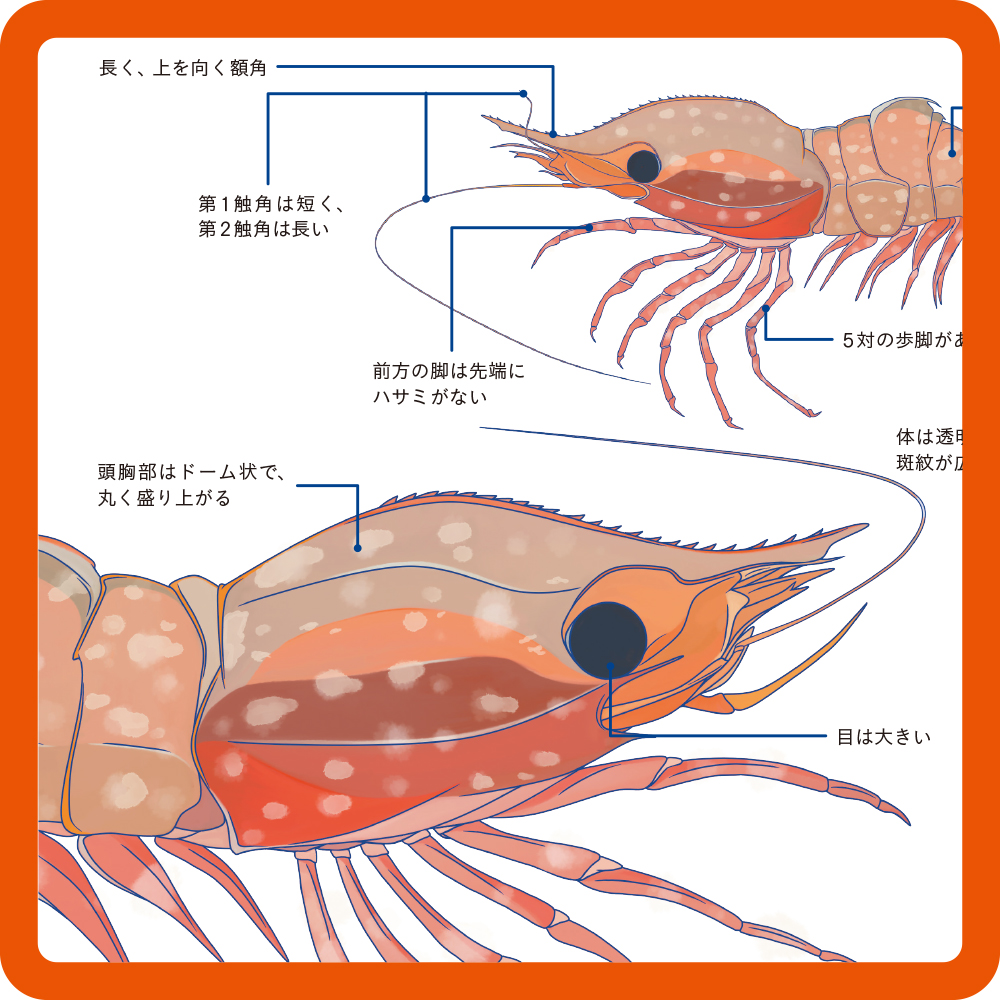

とぼとぼ深海生物「ミカワエビ」

体長は一般的に10〜15cmほどとされているが、採集個体により多少異なる。やや透明感のある体は細長く、淡い色調が特徴。深海生物に多く見られる青白い輝きを帯びていることもある。触角は長く、感覚器官として、深海の暗闇での環境の把握に重要な役割を果たしている。

-

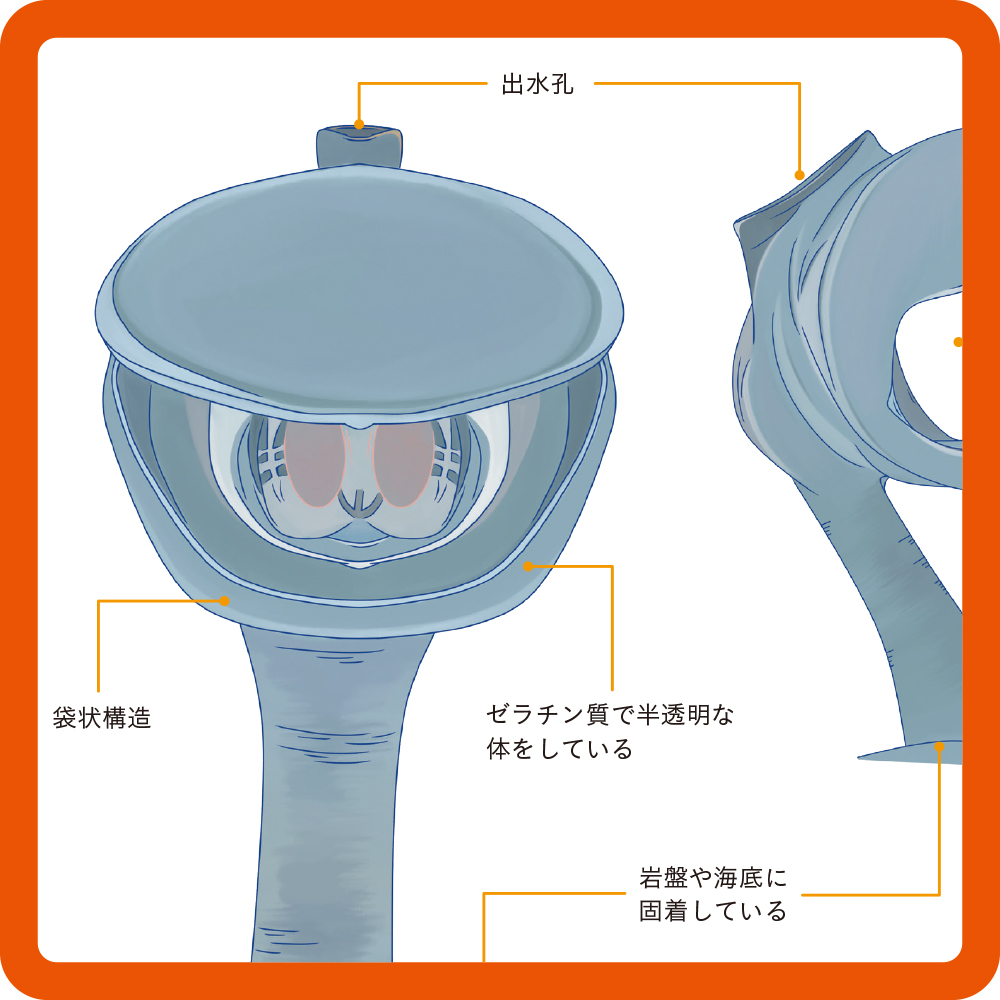

ぽつーんと深海生物「オオグチボヤ」

大きく見える口は入水孔。流れに向かって大きく開き、ここから大量の海水を吸い込んでプランクトンなどの獲物を捕らえている。目や鼻は持たず、口だけを大きく開けて獲物を待っている。生えているように見えるが、海底の岩盤や沈木などに固着している。

-

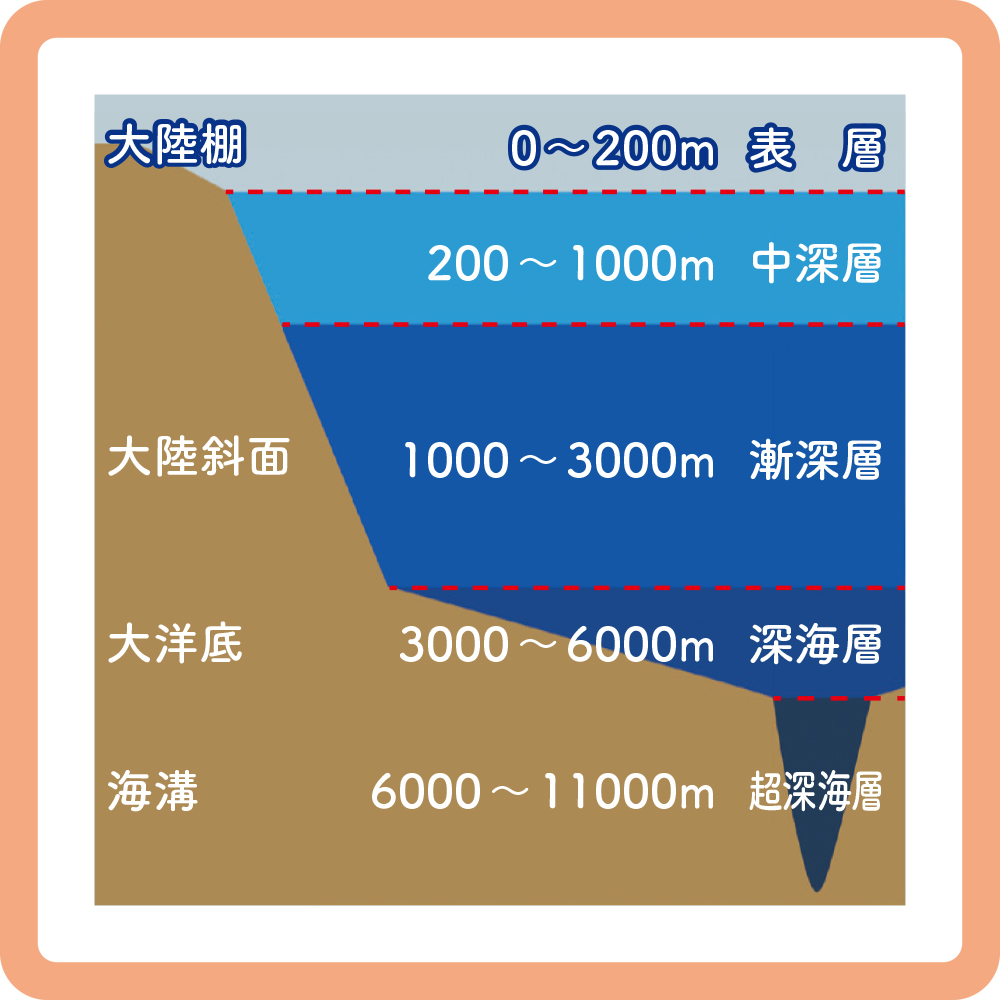

最も深い場所は北西太平洋にあるマリアナ海溝にあり、チャレンジャー海淵と呼ばれる。地球上でいちばん高い山は約8900m(8848m)のエベレスト山なので、世界最高峰の高さよりも、海の最深部の深さのほうが深いことになる。

-

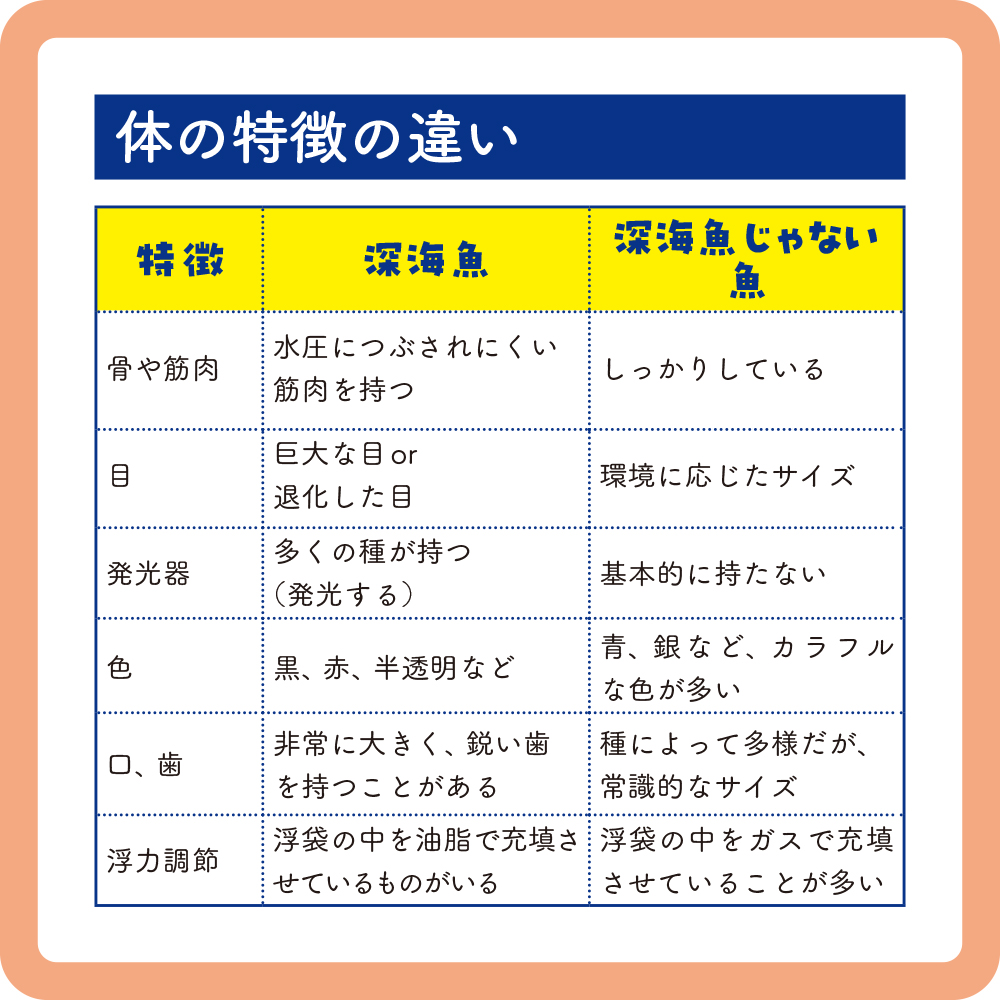

深海魚と深海魚じゃない魚(浅い海や淡水、表層に生息する魚)の違いは、主に生息する水深の違いと、深海の環境に適応した体の特徴や生態の違いにある。

-

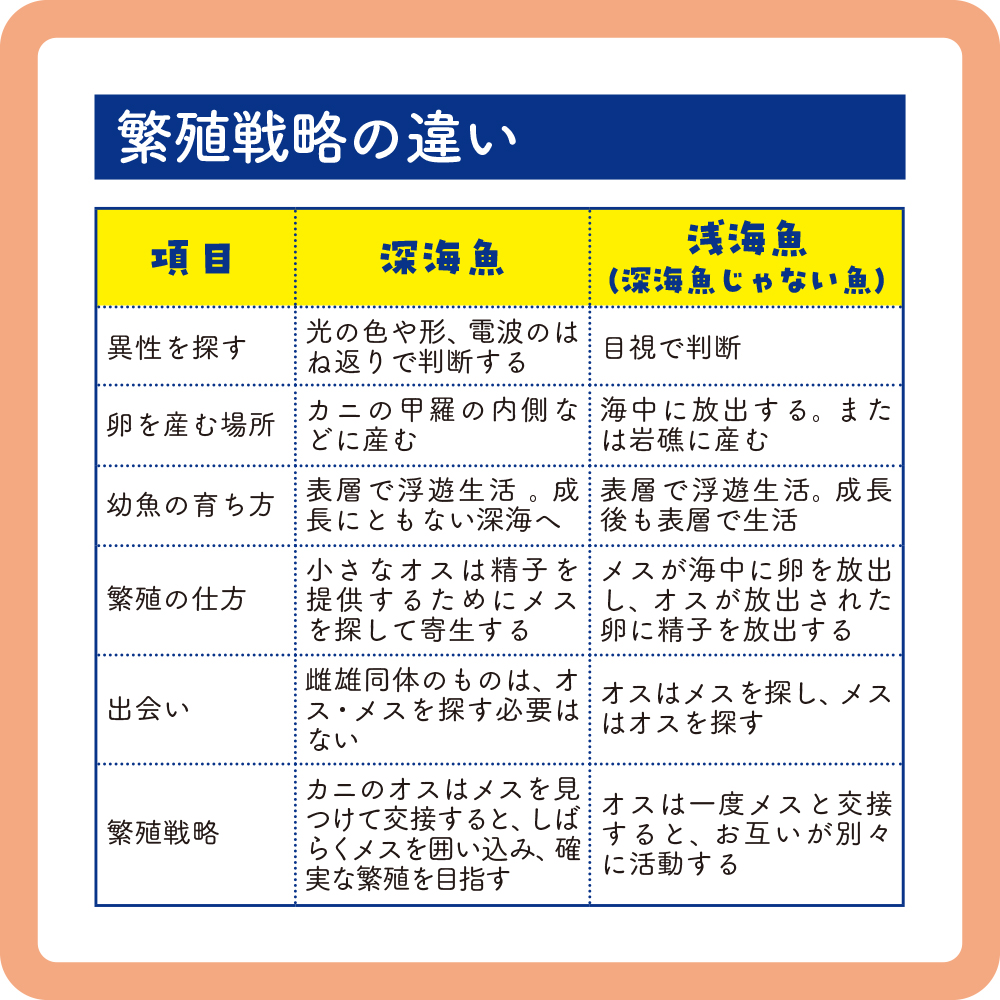

生き物の種類によって出会いの確率、卵を産む場所、繁殖の仕方などが異なるので、深海魚と深海魚じゃない魚(=浅海魚)の繁殖戦略は異なる。深海魚の繁殖戦略は「出会いの確率が低い」環境へ順応することである。