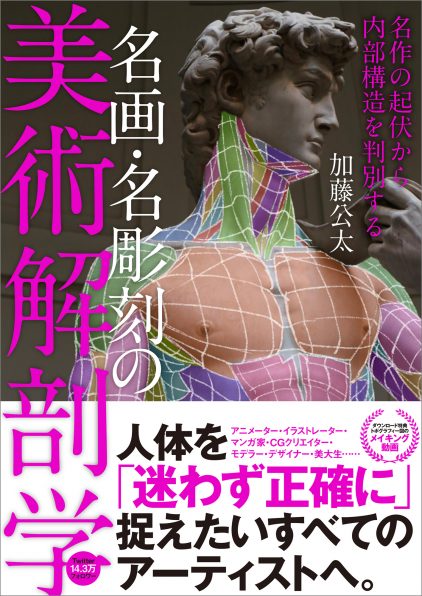

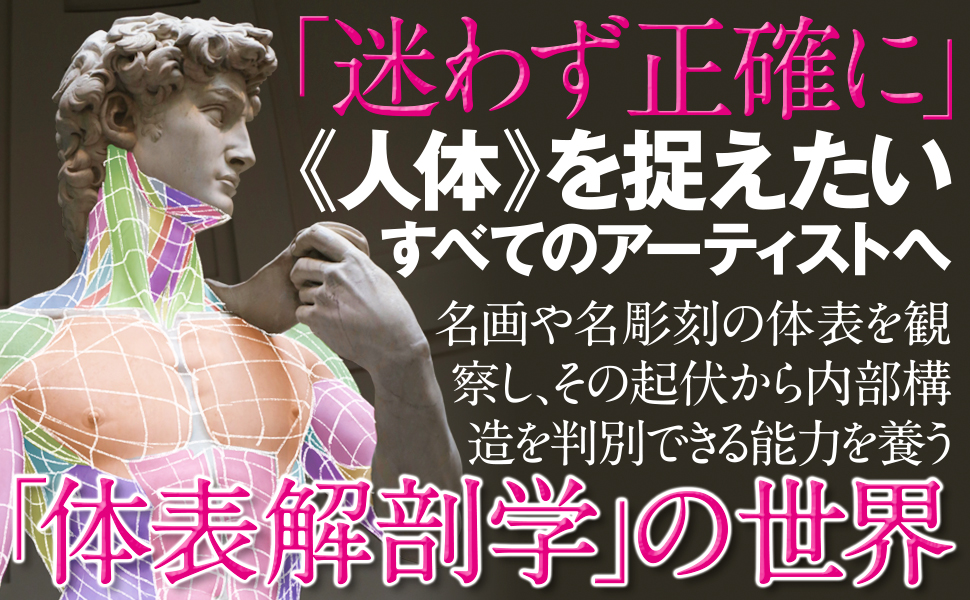

名画・名彫刻の美術解剖学

名作の起伏から内部構造を判別する

■体表から内部構造を読み解いて「迷わず正確に」人体を捉えられる!

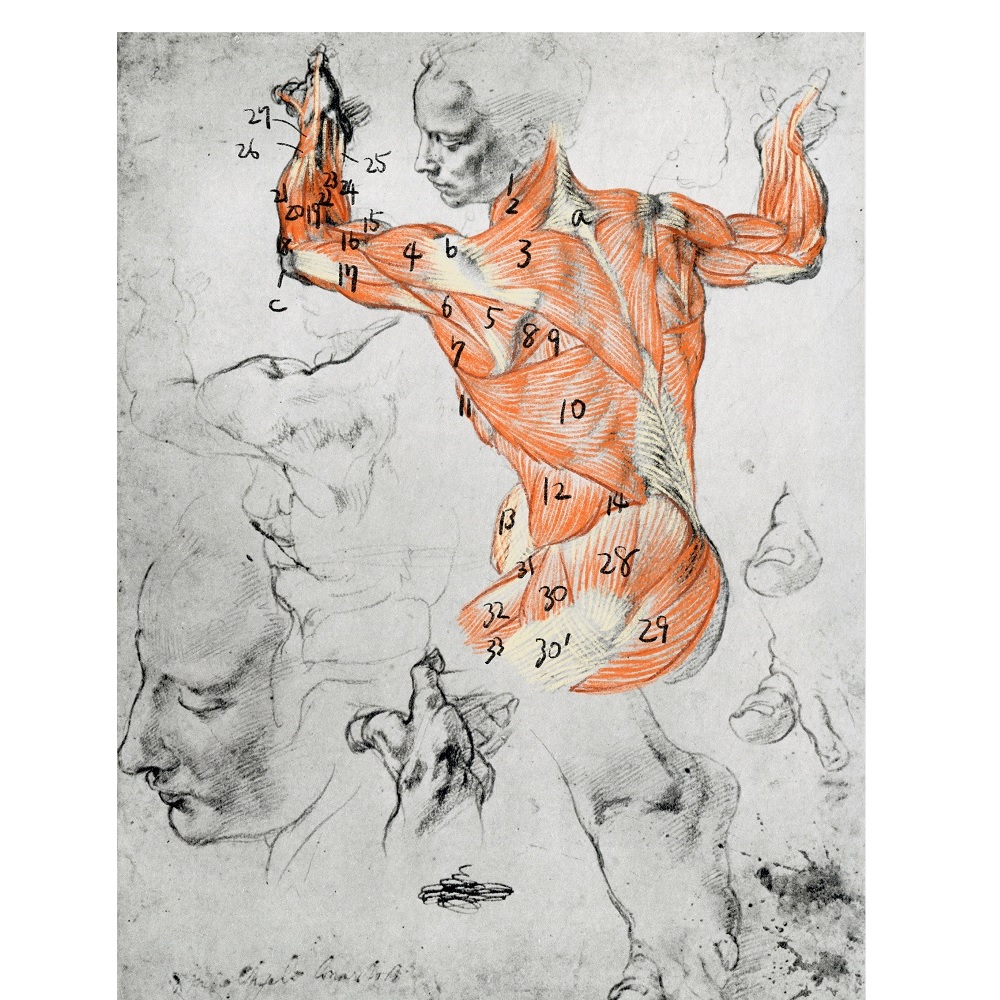

有名な美術作品は、解剖学的に正確に表現されており、作品写真と筋肉図を見比べると、体表と内部構造の対応関係がわかります。これにより、人体作品の表面から、内部構造を読み解けるようになります。名作には「映える」ヒントがたくさん入っているので、ページをめくって眺めているうちに、目がどんどん肥えてきます。作例をたくさん見て目を養えば、自分の作品でも内部構造を意識できるようになるのです。

■第1部 基本のトポグラフィー図と解剖図

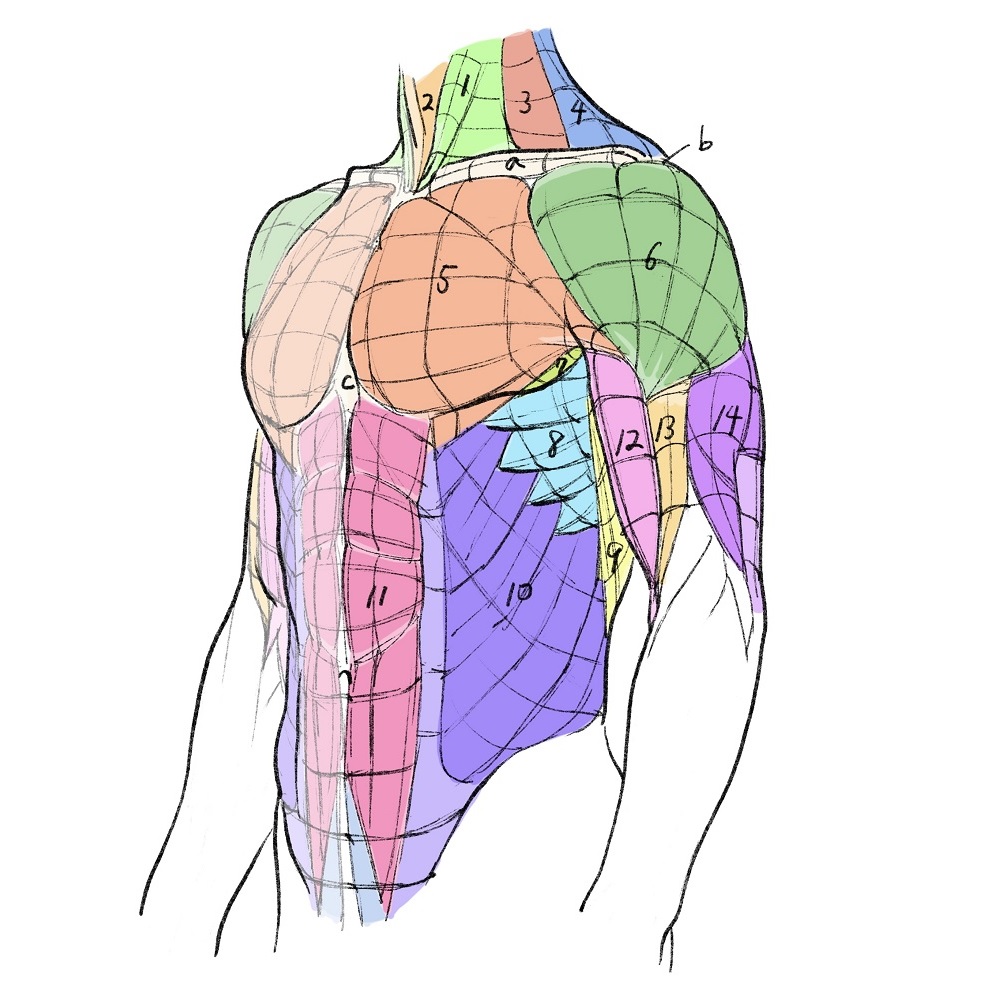

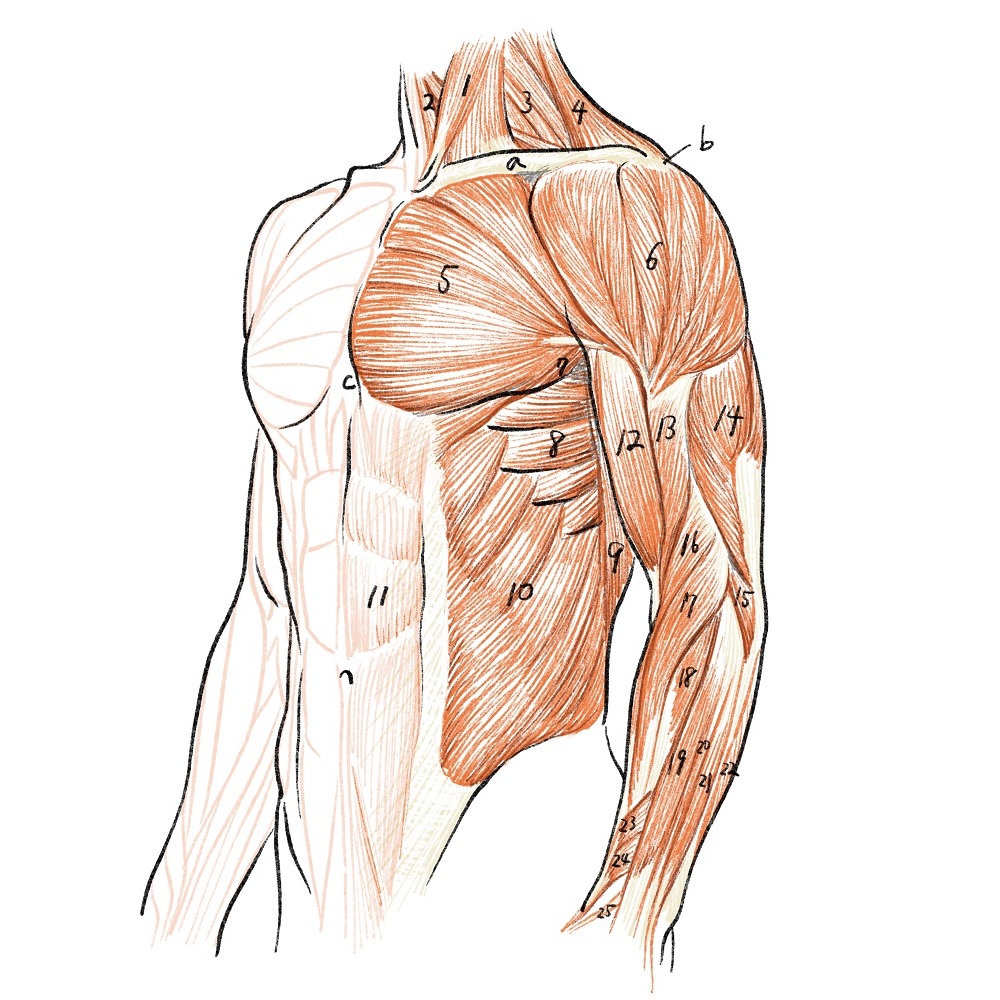

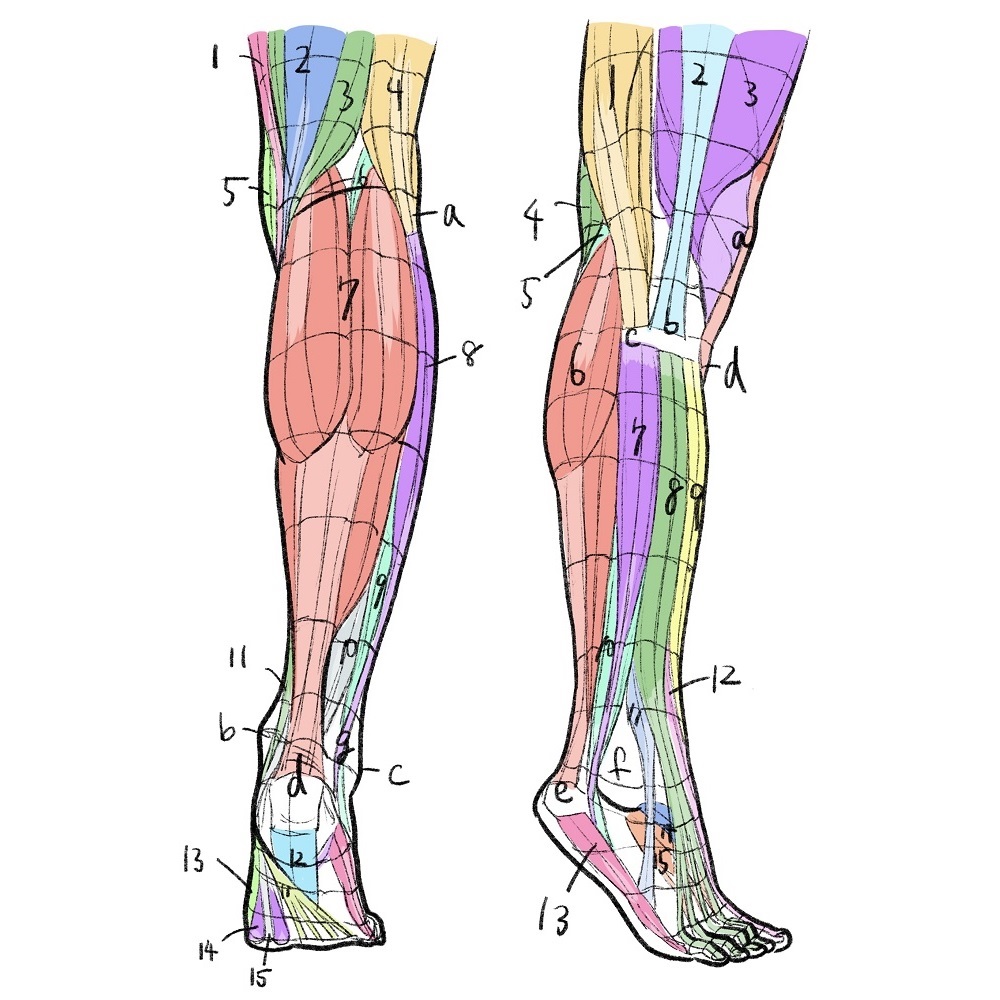

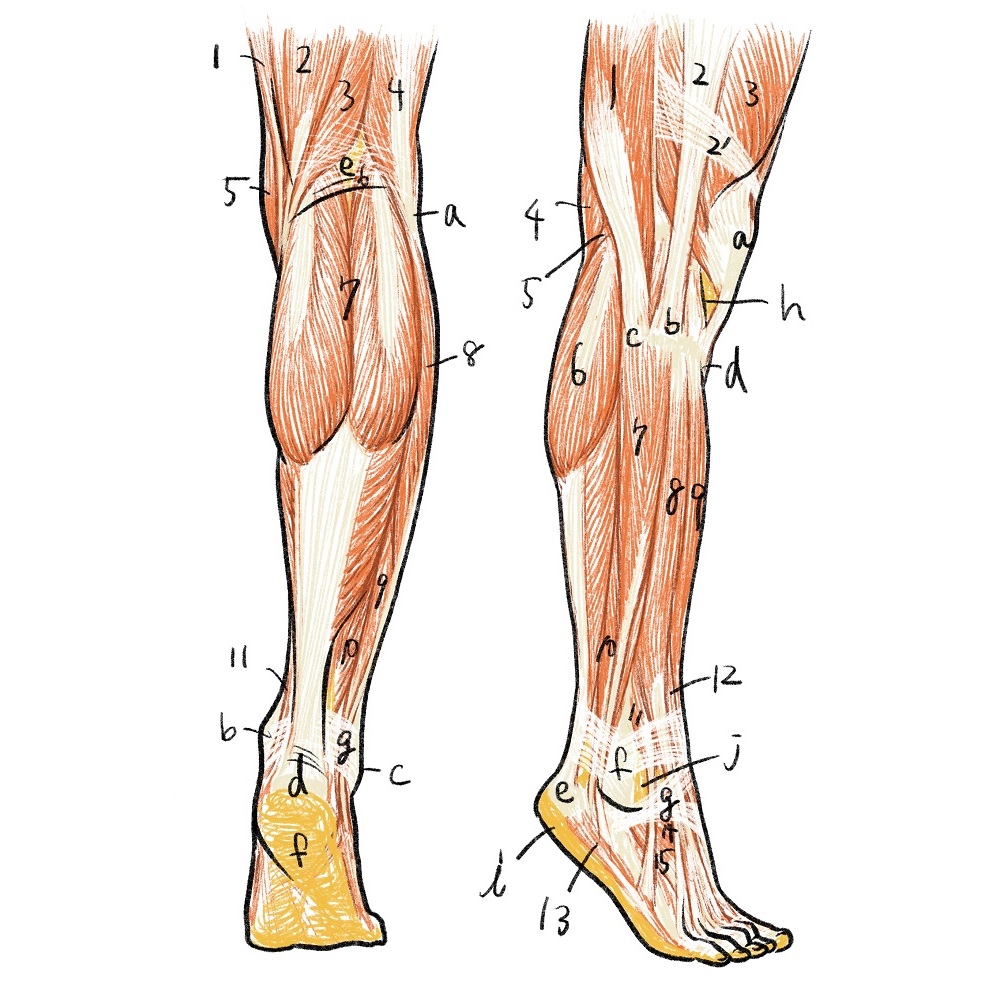

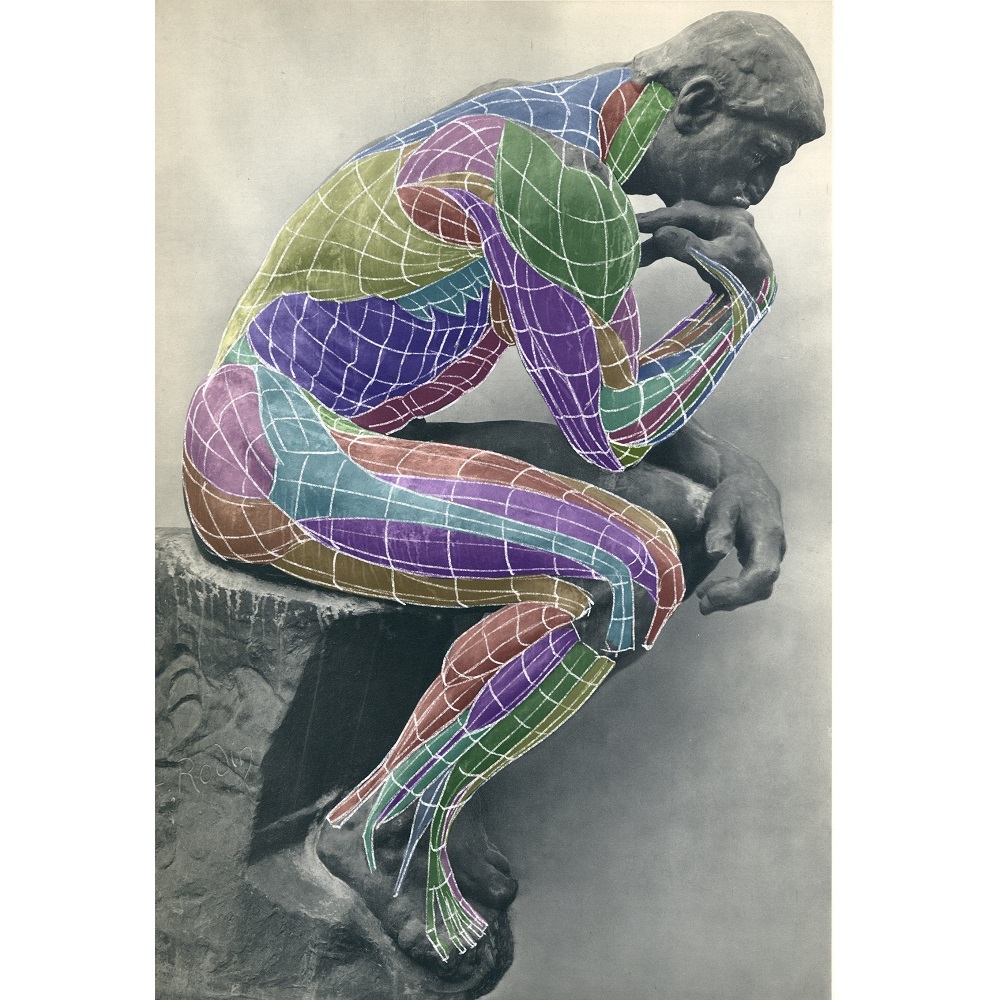

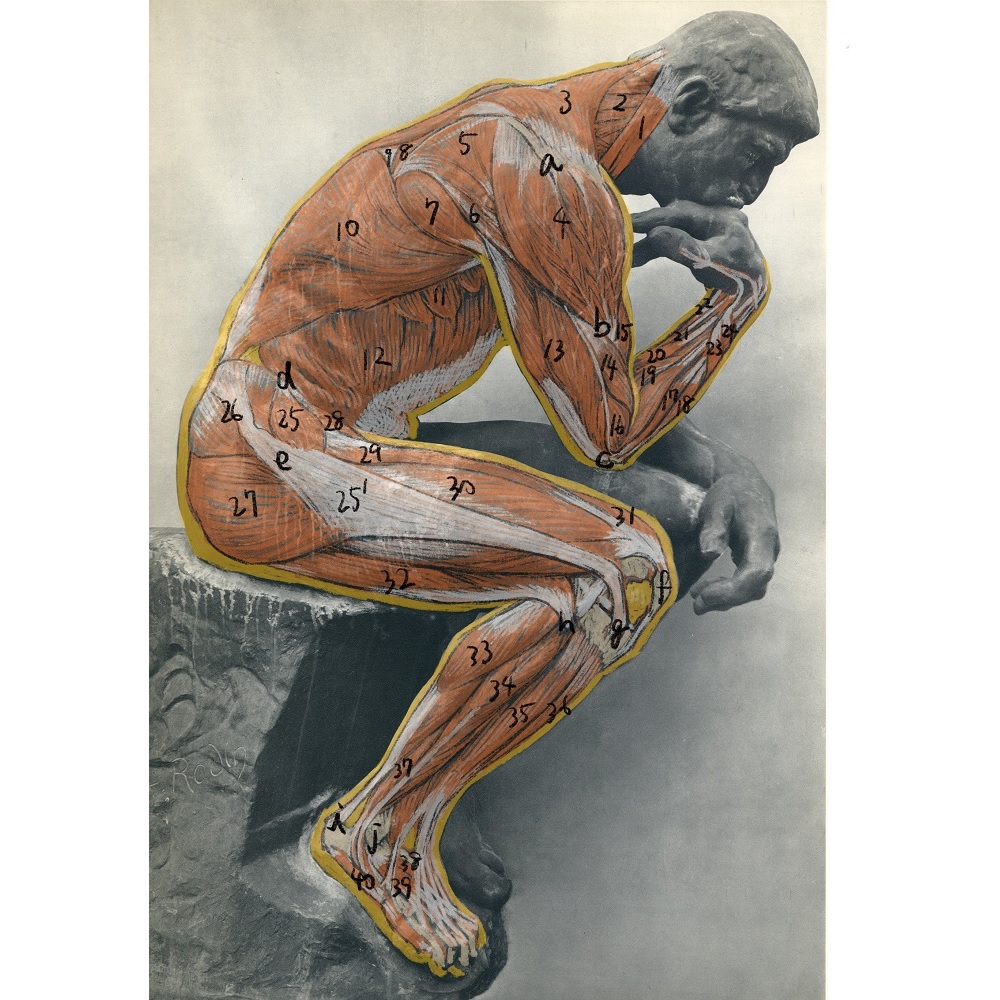

第1部は男性モデルを用いた基本解説です。同じ姿勢のトポグラフィー図と解剖図をなるべく見開きで並べてレイアウトしました。カラフルな色分けは、解剖図の境界がわからない初心者でも、筋の範囲が判別できるようにするためです。解剖図では体表から観察できる浅層の筋を表現しました。欧米では浅層の筋肉図のことをエコルシェといいます。それらのエコルシェ図は、模写しやすいように、3色(①筋の色、②筋の境界部を示す暗めの筋の色、③腱や靱帯の色)+白黒で描いています。

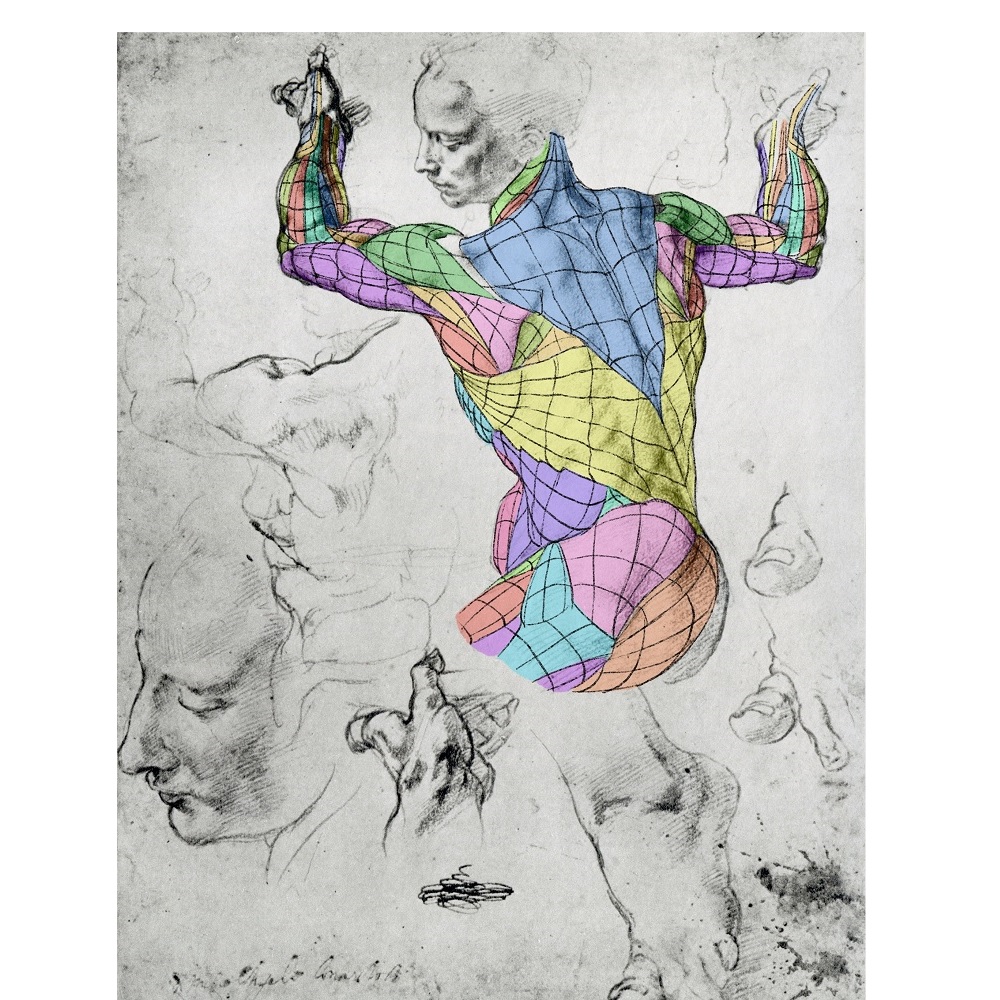

■第2部 名画や名彫刻を「解剖」する

第2部は古典作品の解析です。この章では、美術解剖学にゆかりのある名作の解析と、その作品写真を並べて配置し、起伏との対応関係を見ながら学んでいきます。解説は最低限におさえ、作品解析に必要なトポグラフィー図と解剖図のページを記載しました。名作と呼ばれる作品は、人体の起伏の破綻がほとんど見られません。人体の起伏が表現できれば、鑑賞者の厳しい審美眼や淘汰にも耐えることができるようになります。古典作品(=先行研究)を

引用することのメリットの例を以下に羅列してみます。

1:多くの人が知っている(=鑑賞者と需要が多い)

2:見栄えについてよく検討されている

3:創作意欲が得られる

4:新たな着想が得られる

5:優れた造形や表現を学ぶことができる

美術館や展覧会に行ってくると、創作のアイデアが湧くように、名作を見て創作意欲を刺激していきましょう。優れた表現は、イラスト、漫画、3DCG、どんなジャンルでもきっと力になってくれます。

■第3部 模写で起伏の感覚をつかむための線画集

第1部のトポグラフィー図を鉛筆などの1色で模写するため線画です。これらを模写することで、陰影を描かずとも立体的な起伏を感じる人体を描写できるようになります。

目次

■第1部 基本のトポグラフィー図と解剖図

胴体(前面)/ 胴体(後面)/ 胴体と腕(外側面)/ 胴体(斜め前面)/ 胴体(斜め後面)/ 腕を外転させる(前面)/ 腕を外転させる(後面)/ 腕を外転させる(外側面)/ 腕を外転させる(斜め前面)/ 腕を外転させる(斜め後面)/ 腕を挙上させる(前面)/ 腕を挙上させる(後面)/ 腕を挙上させる(外側面)/ 腕を挙上させる(斜め後面)/ 腕を挙上させる(前面、両側)/ 腕を前に出す(前面)/ 腕を前に出す(後面)/ 腕を前に出す(斜め後面)/ 肩を後ろに引く(後面)/ 肩を後ろに引く(斜め後面)/ 腕を挙上させる「ゼロポジション」(斜め前面)/ 腕を挙上させる「ゼロポジション」(斜め上面)/ 腕を挙上させる「ゼロポジション」(斜め下面)/ 肩を上げる(前面)/ 肩を上げる(後面)/ 肩を上げる(斜め前面)/ 肩を上げる(斜め後面)/ 胴体を回旋させる(斜め前面)/ 胴体を回旋させる(斜め後面)/ 胴体を側屈させる(後面)/ 頚部を側屈させる(後面)/ 胴体を屈曲させる(外側面)/ 胴体を伸展させる(外側面)/ 頭頚部(前面)/ 頭頚部(外側面)/ 頭頚部(斜め前面)/ 頚部の伸展(前面)/ 頚部の伸展(斜め前面)/ 頚部の屈曲(斜め後面)/ 頚部の回旋(前面)/ 解剖学的正位の腕(前面)/ 解剖学的正位の腕(後面)/ 自然な姿勢の腕(前面、後面) / 自然な姿勢の腕(外側面) / 解剖学的正位の腕(外側面) / 努力回外位の腕(前面、後面) / 努力回内位の腕(前面、後面) / 努力回内位と努力回外位の腕(外側面) / 肘の屈曲時の回内・回外(内側面) / 肘の屈曲時の回外(後面) / 肘を曲げた時の前腕(外側面) / 手の筋配置 / 上肢の筋群配置(前面、後面) / 上肢の筋群配置(外側面) / Column 断面の起伏を推測する簡単な方法 / 直立時の大腿(前面) / 直立時の大腿(後面) / 直立時の大腿(外側面) / 直立時の大腿(内側面) / 直立時の下腿(前面) / 直立時の下腿(後面) / 直立時の下腿(外側面) / 直立時の下腿(内側面) / 直立時の大腿(斜め前面) / 直立時の下腿(斜め前面) / 直立時の大腿(斜め後面) / 直立時の下腿(斜め後面) / 片足重心の大腿(軸足、斜め前面) / 片足重心の下腿(軸足、斜め前面) / 片足重心の大腿(遊脚、斜め後面) / 片足重心の下腿(遊脚、斜め後面) / 片足重心の大腿(遊脚、斜め前面) / 片足重心の下腿(遊脚、斜め前面) / 片足重心の大腿(軸足、斜め後面) / 片足重心の下腿(軸足、斜め後面) / 片足重心の大腿(後面) / 爪先立ちの下腿(後面、外側面) / 膝の屈曲(右外側面) / 膝の屈曲(左外側面) / 直立時の下肢の筋群(後面、前面、内側面、外側面) / 直立時の下肢の筋群(斜め前面、斜め後面) / 片足重心の下肢の筋群①(斜め前面、斜め後面) / 片足重心の下肢の筋群②(斜め前面、斜め後面) / 解剖学的正位の全身図(前面、後面) / 解剖学的正位の全身図(外側面) / 片足重心の全身図(斜め前面、斜め後面) / Column 美術解剖学を学んだ主なアーティスト

■第2部 名画や名彫刻を「解剖」する

アゲサンドロス、アテノドロス、ポリュドロス『ラオコーン』 / リュシッポス派『休息するヘラクレス』① / リュシッポス派『休息するヘラクレス』② / 『ガッディのトルソ(ファウヌスのトルソ)』 / ポリュクレイトス『ドリュフォロス(槍を担ぐ人)』 / プラクシテレス派『幼いディオニュソスをあやすヘルメス』 / エピゴヌス『自害するガラテア人』 / アガシアス『ボルゲーゼの戦士』① / アガシアス『ボルゲーゼの戦士』② / 『瀕死のガリア人』 / ミュロン『マルシュアス』 / ミケランジェロ・ブオナローティ『ダヴィデ』① / ミケランジェロ・ブオナローティ『ダヴィデ』② / ミケランジェロ・ブオナローティ『ダヴィデ』③ / ミケランジェロ・ブオナローティ『河の神』 / ミケランジェロ・ブオナローティ『昼』 / ミケランジェロ・ブオナローティ『夕』 / ミケランジェロ・ブオナローティ『ドゥオーモのピエタ』① / ミケランジェロ・ブオナローティ『ドゥオーモのピエタ』② / ミケランジェロ・ブオナローティ『カッシナの戦いのための習作』 / ミケランジェロ・ブオナロ/ 『システィーナ礼拝堂天井画のための習作(リビアの巫女)』 / ミケランジェロ・ブオナローティ『システィーナ礼拝堂天井画のための習作』① / ミケランジェロ・ブオナローティ『システィーナ礼拝堂天井画のための習作』②……