-

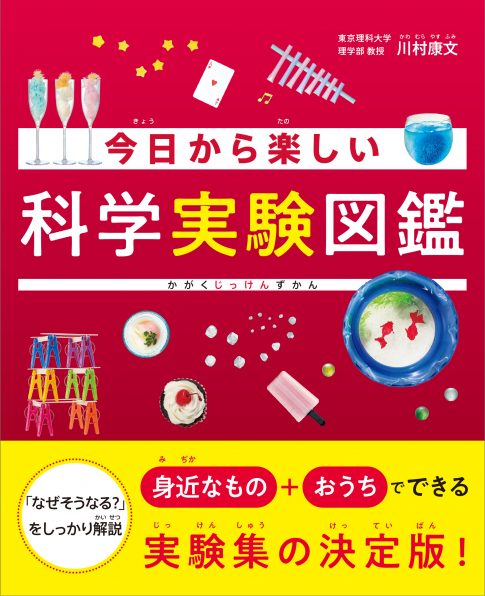

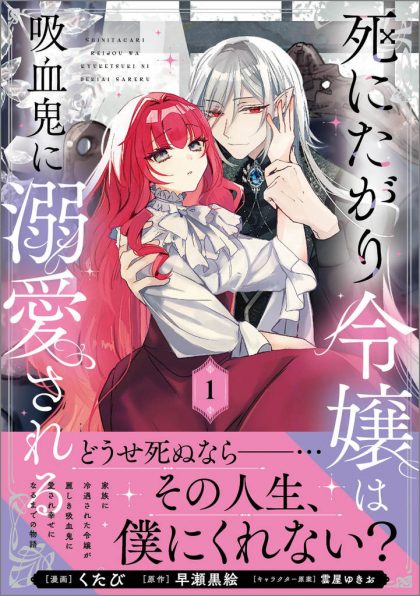

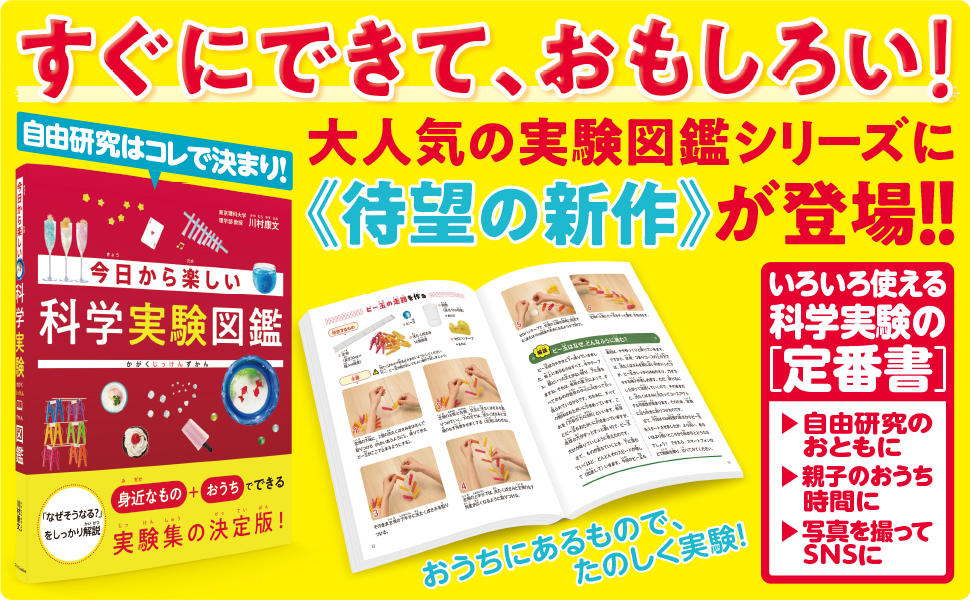

カッチンコッチン! ビー玉実験

つい目が離せなくなる「ニュートンのゆりかご」。端のビー玉を持ち上げて手をはなすと、反対側のビー玉が飛び出します。2個をいっしょに持ち上げると、2個飛び出します。このナゾを解くカギは「運動量」。

-

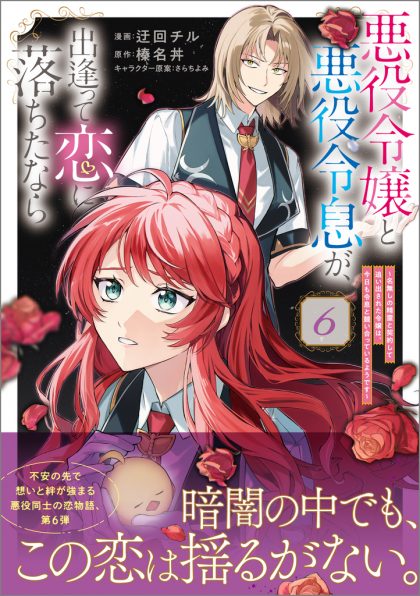

「光」は足したり引いたりできる!?

このように3色の光を白い置物に当てると、3つの「影」ができ、それぞれに色がつきます。一方、3色の光が白い背景の上で重なると、その部分が白くなります。光を混ぜたり、影を作ったりして、「色」の秘密にせまります。

-

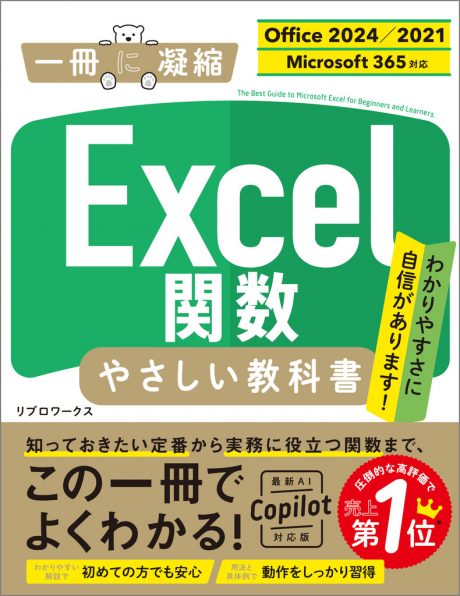

上へ上へと積み上げるための理論

洗たくばさみ、そして100円ショップなどにある木製スティックで作るタワー。このタワーから、ある「線」がはみ出ないようにすると、自身の重さでつぶれない限り、どこまでも上へと積み上げることができます。

-

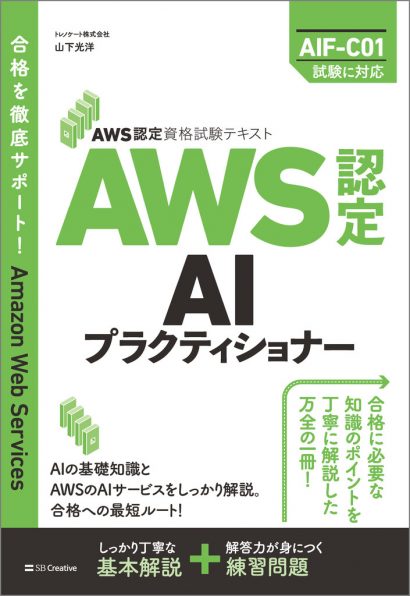

水に泳ぎ出す!? インクの魚

アルミはくに魚などの絵を描き、水に入れると、絵だけが泳ぐように浮き上がります。どうしてそうなるのでしょう? 身近な文具の仕組みを考えながら、想像のつばさを思うがまま広げて、楽しめる実験です。

-

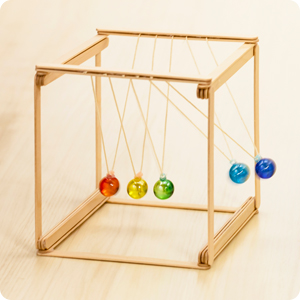

キラキラきれい! ミョウバン結晶

手に入りやすい材料で、キラキラの結晶を作ってみましょう。とにかく大きく育てるもよし、美しい形に仕上げるもよし。それにしても、なぜ大きくなるのでしょう? なぜ宝石のような形になることがあるのでしょう?

-

不思議な質感! ぷよぷよのスライム

昔から子どもたちに大人気の実験。洗たくのりと「あるもの」を使います。洗い上がった服をパリッとさせてくれる洗たくのりから、ぷよぷよのスライムができるなんて、不思議ですね! その理由を探ります。

-

浮かぶミカン、沈むミカン

色とりどりの果物には、水に浮かぶものもあれば、沈むものもあります。ここでは、まずミカンだけを使って、水に浮かべたり、沈めたりしてみましょう。ものはどんなとき、水に浮くのでしょうか? または沈むのでしょうか?

-

かたい冷しゃぶ、やわらかい冷しゃぶ

スーパーなどでよく売られている、とても薄く切られたお肉。これで、やわらかい冷しゃぶを作る方法を探ります。お肉には、タンパク質と脂質がふくまれていることに注目して、「熱変性」を目の当たりにしましょう。

-

ふわふわの綿菓子を茶こしで!

お祭りなどで見かける綿菓子。大きな機械がなくても、茶こしなどの身近な道具を組み合わせて作れます。材料のザラメ(粒の大きな砂糖)が綿のようになるまでの移り変わりがおもしろく、身近な科学に納得!の実験です。