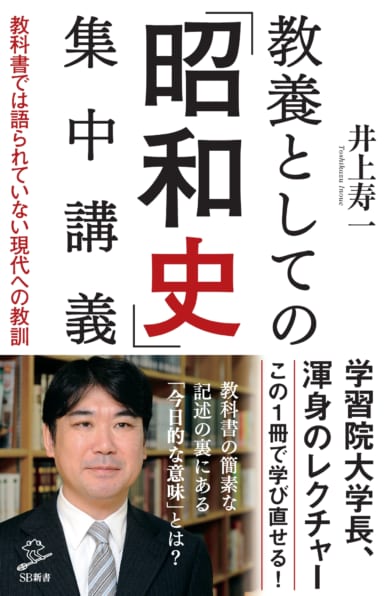

教養としての「昭和史」集中講義

教科書では語られていない現代への教訓

山川出版社の『日本史B 高校日本史』(81 山川 日B308)における戦前昭和史を、「教養」として読み直す!

実際の教科書と対比しながら、「大事なのに触れられていないこと」「さらっと記述があるだけだが、実は背景にこんなことが」という解説で、 歴史の本質がつかめる!

「そんなに簡単に平和な世の中から戦争の時代へとシフトするのだろうか?」といった疑問。それは、個々の事実をつなぐ様々な出来事が教科書では端折られてしまっているから。本書では、そうした隙間を埋め、かつ簡素な記述の裏にある今日的な意味に光を当てながら昭和史を振り返る。

・戦前昭和の歴史を学ぶことに今日的な意味が見出せない、そんな人こそ目からウロコの内容

・いま以上に先行きが不透明な時代に、先人はどのように行動し、それがどのような結果をもたらしたのか?

・二大政党制の機能不全ないし限界についても、戦前と比較して考えることができる!

・当時の国民目線になって考えるという意味で、現代を生きる私たちが戦前昭和を身近に感じられる点。それは、当時の日本も格差社会であったこと。

・当時の国民だとしたら? 新聞やラジオが戦争熱を煽っていくなかで、あなたは「それはおかしい」といえるのか。あるいは「おかしい」と発言すること自体、英雄的な、正しい行為だといえるのか。

■目次:

はじめに 昭和史を「教養」として読み直す

第1章 昭和初期の人たちは、案外いまの私たちと似た状況にあった

第2章 満州事変はなぜ後戻りできなくなったのか

第3章 復活の兆しがあった政党内閣と日中戦争の泥沼化

第4章 避けることのできた日米開戦

第5章 現代の日本の枠組みをつくった戦後という時代