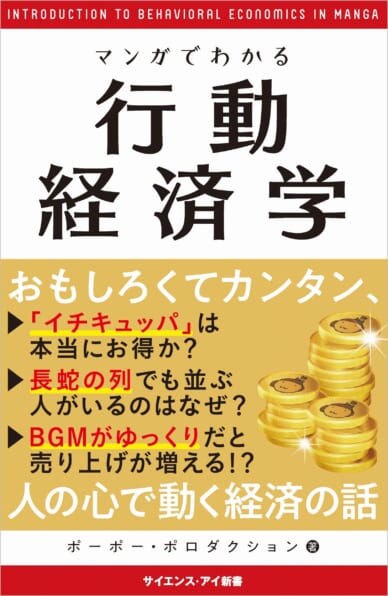

[Si新書]マンガでわかる行動経済学

いつも同じ店で食事をしてしまうのは? なぜギャンブラーは自信満々なのか?

理論的に動いているつもりでも、実は感情で動いていることがヒトには数多くあり、それを利用してさまざまな商売が成り立っていたりするのです。

本書では行動経済学とはなにかから、さまざまな経済心理の実例について、マンガでわかりやすく解説していきます。

■目次:

序章 行動経済学とは?

第1章 不思議な経済心理

第2章 合理的な判断を阻害するシステム

第3章 私たちはなんでも「比較」し、そして「マネ」をしたがる

第4章 投資とギャンブルの行動経済

第5章 行動経済学を応用した戦略