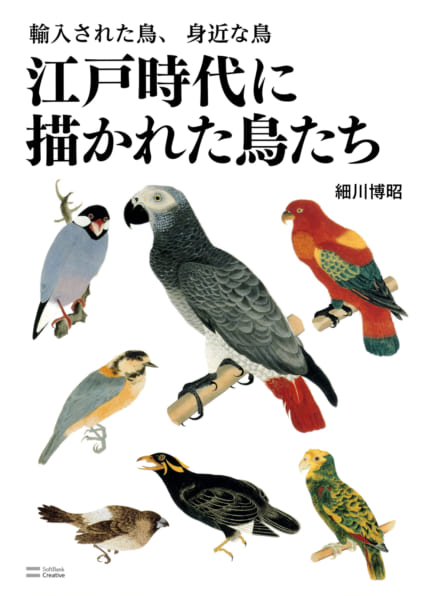

江戸時代に描かれた鳥たち

輸入された鳥、身近な鳥

江戸時代、本草学の延長として国内外の動植物の絵を載せた解説図譜が作られたり、大名や旗本などがお抱え絵師や自身の手で絵を描いている。そのうちの鳥類に関して、江戸中期から後期に輸入された種や国内に棲息する種の絵を分類し並べたのが本書である。

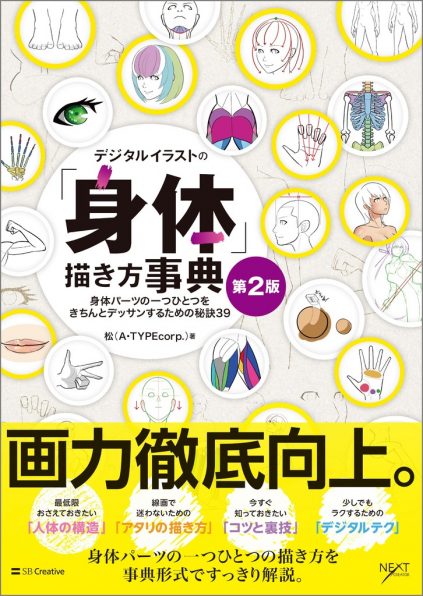

第一部 描かれた鳥たち

1 江戸時代の鳥類絵画

2 さまざまな形で描かれた鳥

3 紹介した図譜とその作者

4 図譜とは

5 だれが図譜を作ったのか

第二部 日本にやってきた鳥たち

1 世界のあらゆる場所からきた鳥たち

2 オウム目オウム科

3 オウム目インコ科

4 スズメ目カエデチョウ科

5 スズメ目ヒバリ科

6 スズメ目アトリ科

7 スズメ目チメドリ科

8 スズメ目ヒヨドリ科

9 スズメ目ムクドリ科

10 スズメ目ツグミ科

11 スズメ目その他

12 ハト目ハト科

13 キジ目キジ科

14 キジ目ホロホロチョウ科、シチメンチョウ科

15 ツル目ミフウズラ科、クイナ科

16 ダチョウ目、ペリカン目

17 輸入鳥の傾向

第三部 梅園禽譜に描かれた日本の鳥たち

1 梅園禽譜の世界

2 毛利梅園とは

3 身近な鳥

4 野山の鳥

5 水辺の鳥

6 ニワトリ

■著者:

作家。サイエンス・ライター。鳥を中心に、歴史と科学の両面から人間と動物の関係をルポルタージュするほか、先端の科学・技術を紹介する記事も執筆。おもな著作に、『大江戸飼い鳥草紙』(吉川弘文館)、『鳥の脳力を探る』『身近な鳥のふしぎ』(ソフトバンククリエイティブ・サイエンスアイ新書)、『インコの心理がわかる本』『飼い鳥:困った時に読む本』(誠文堂新光社)などがある。支倉槇人名義でも、『ペットは人間をどう見ているのか』(技術評論社)や『眠れぬ江戸の怖い話』(こう書房)などの著作をもつ日本鳥学会、ヒトと動物の関係学会、生き物文化誌学会ほか所属。