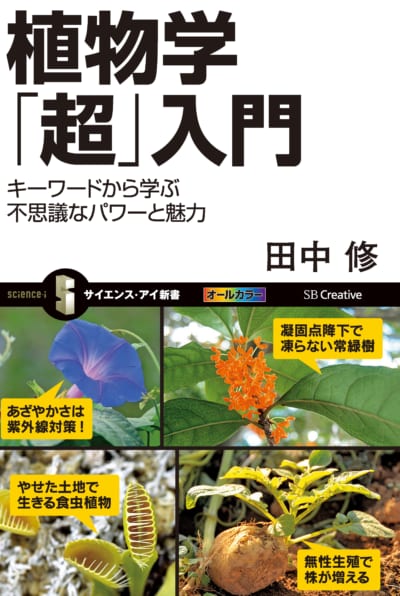

[Si新書]植物学「超」入門

植物の不思議なパワーと魅力との出会い

植物は暗闇の15分の違いを感じて開花するかどうかを決めます。そんな植物たちの驚きの性質や栽培するときの工夫を、植物を愛してやまない著者がキーワードを使ってやさしく解説しました。植物の不思議なパワーと魅力を、キーワードから簡単に学べるのが、本書の大きな特徴です。「めしべ」や「おしべ」のような名称はもちろん、植物の中でつくられる「エチレン」などの化学物質や、「光周性」などの植物の特性を表すキーワードを通して、植物を特徴づける生き方の秘密や魅力が自然に理解できます。植物を育てたり楽しみたい人にとって、たくさんのヒントが見つかる本書は、大いに役立つことでしょう。

■目次:

第1章 「芽生え」と「成長」に学ぶ

第2章 「光合成」に学ぶ

第3章 「花」から学ぶ

第4章 「果実」から学ぶ

第5章 不都合な環境に抗う姿から学ぶ