-

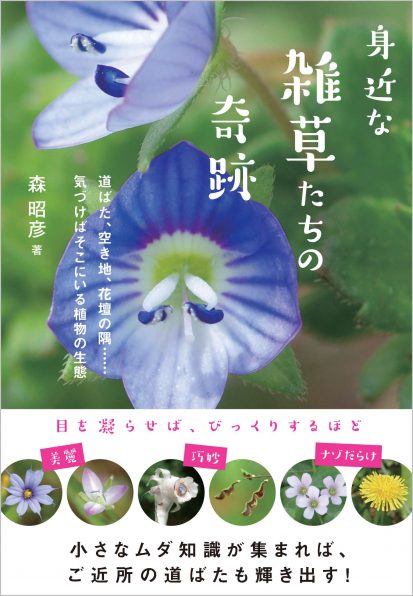

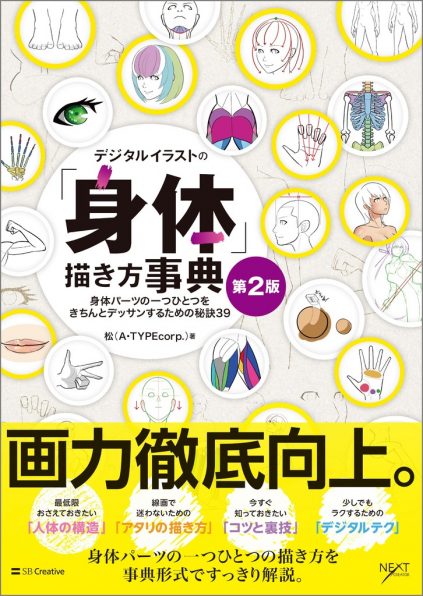

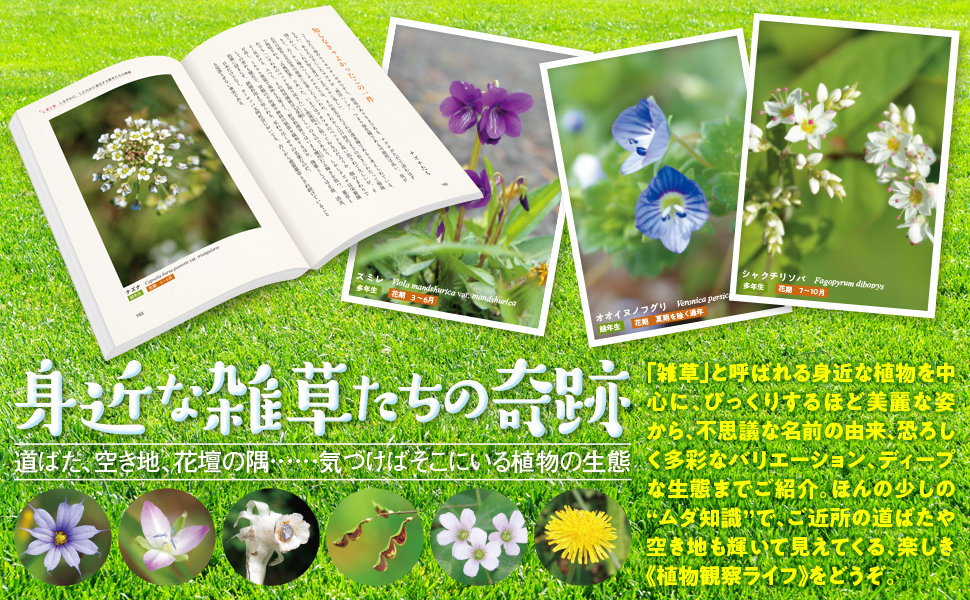

オオイヌノフグリ

“Forget-me-not”(わたしを忘れないで)といえば、いまではワスレナグサを指すが、欧米では一時期ではあるにせよ、オオイヌノフグリの仲間の多くをそう呼んだ。その由来がちょっとおもしろい。

-

イボクサ

稲穂が垂れるころ、田んぼへ行くと、イネの株元あたりでわしゃわしゃと茂り、小花をたんと咲かせている。花びらの白地に赤紫のグラデーションが溶けているのも愛らしいが、この花、雄しべの存在感が秀逸なのだ。

-

ウリクサ

その色彩は、バニラアイスの上にグレープソースを垂らしたような甘さで、ソースがそれは絶妙な具合でもってバニラに滲(にじ)み、ゆるやかにほつれては溶けてゆく……。その移ろいたるや絶佳。

-

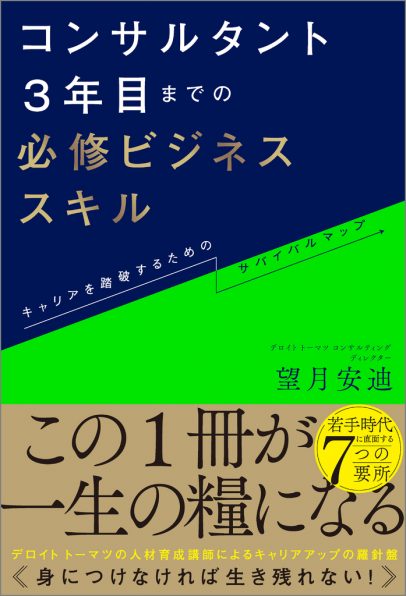

カタバミの仲間

地面がない歩道橋、ビルの屋上であっても、カタバミたちはちゃっかりと棲みつき、愛らしく微笑むような花を咲かせる。ひとまず連中が継承してきた秘儀のひとつが“穴掘り”であることだけは調べがついている。

-

スズメノカタビラ

世間様からより強く、幾度となく踏みにじられることで、以前よりずっと大きく茂る。外から物理的な刺激を受けると、特殊な分泌物が増加し、細胞の保護と速やかな増殖をうながすという「ちょっとありえないシステム」なのだ。

-

ハルジオン、ヒメジョオンの仲間

そっくりな別種がたくさん渡来している。むしろ見分けられる人のほうがどうかしているなか、分かりやすく、おもしろい顔がいる。ボウズハルジョオンという。坊主とあるが、まるっきり坊主でないところがたまらない。

-

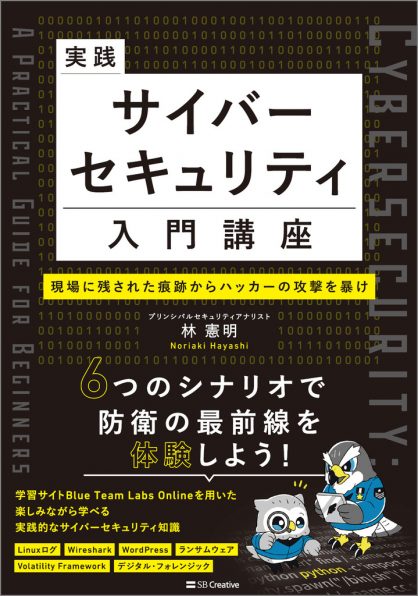

シャクチリソバ

化学工場のように、ルチンをはじめとする有機化学物質をこさえては、まわりに散布する。そのせいか、なみいる強豪植物のそばでも、怯むことなく楽園を築く。その生命力の素晴らしさと美しさを、身近な河川敷で堪能できる。

-

アメリカネナシカズラ

全国の道ばた、雑木林、河川敷のほか畑地にも侵入する。大きな群落は、そこらじゅうにラーメンをぶちまけたような奇景となり、絡まれた植物たちの苦悶の声が、いまにも耳に届きそう。それはキツく、ぐるぐる巻きにされる。

-

ギンリョウソウ

銀竜草と書く。茎にある白いウロコのような装飾は葉である。必要な栄養素を自らこさえることができず、ベニタケ属というキノコの菌糸から、必要な栄養の多くを吸収。この両者、思いのほか上手くやっているようなのである。