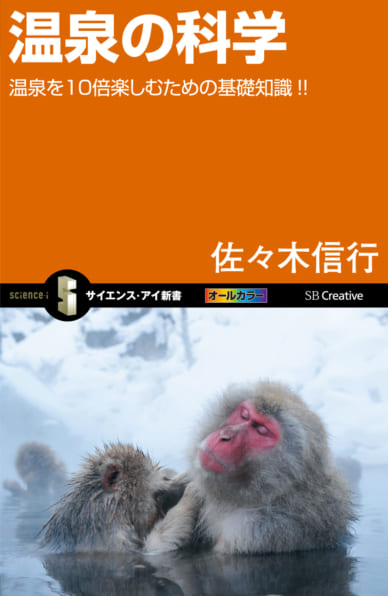

[Si新書]温泉の科学

温泉を10倍楽しむための基礎知識!!

人は古代から心と身体を癒すのに、温泉を積極的に活用してきました。ただ、温泉にも天然と人工があり、また泉質によって効能が変わります。そこで本書では、温泉とはなにかという基礎知識から、入浴法、飲泉やタラソテラピーといった活用法までを解説します。

■目次:

第1章 温泉とは

第2章 温泉の性質と分類

第3章 温泉の分布と熱

第4章 温泉の効能と利用法

第5章 温泉の起源と変化

第6章 温泉に関する法律と温泉環境

第7章 温泉の管理と衛生

第8章 温泉の歴史と文化

第9章 温泉の名物

第10章 現代の温泉の課題