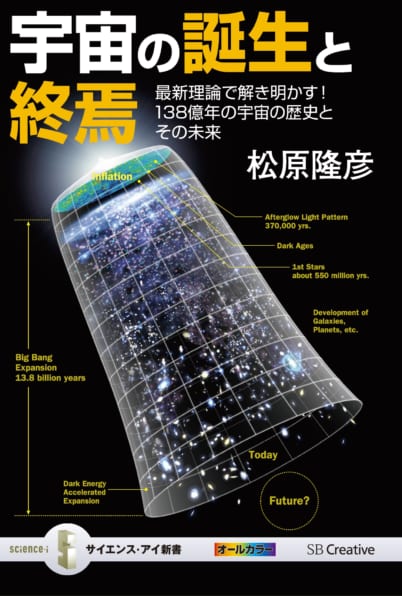

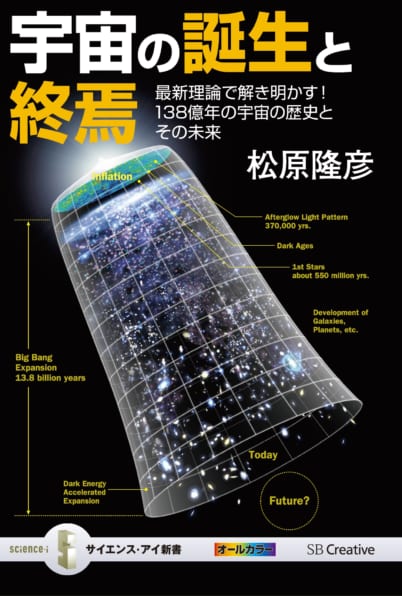

[Si新書]宇宙の誕生と終焉

最新理論で解き明かす! 138億年の宇宙の歴史とその未来

宇宙論を専門とし、サイエンスZERO「徹底解説! “宇宙の果て”に迫る」にも出演した新鋭の著者が、宇宙の始まりから終わりまでを、ストーリー仕立てでわかりやすく解説。テレビでは語られなかった宇宙のさまざまな謎や疑問、そのすべての解答がこの本に!!

■目次:

第1章 宇宙という不可思議な存在

第2章 宇宙の始まり

第3章 宇宙の構成

第4章 宇宙の進化

第5章 宇宙の終焉

宇宙論を専門とし、サイエンスZERO「徹底解説! “宇宙の果て”に迫る」にも出演した新鋭の著者が、宇宙の始まりから終わりまでを、ストーリー仕立てでわかりやすく解説。テレビでは語られなかった宇宙のさまざまな謎や疑問、そのすべての解答がこの本に!!

■目次:

第1章 宇宙という不可思議な存在

第2章 宇宙の始まり

第3章 宇宙の構成

第4章 宇宙の進化

第5章 宇宙の終焉