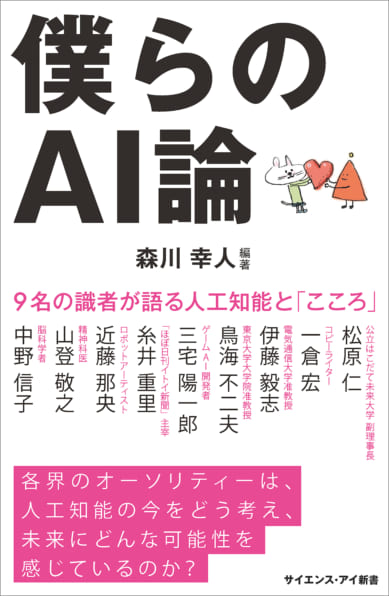

[Si新書]僕らのAI論

9名の識者が語る人工知能と「こころ」

AIの「こころ」をテーマに、各界の第一人者が人工知能の今と未来について論じる一冊。

「AIに心は宿るのか?」

「そもそも、心とは何なのか?」

「AIが心を持ったとき、世界はどう変わるのか?」

など、私たちが普段感じている素朴な疑問について掘り下げながら、AIの未来像に迫ります。

■目次:

第1章 AIがヒトになる日 [松原仁]

第2章 人工知能は言葉を話せるか [一倉宏]

第3章 AIでゲームは強くなるのか [伊藤毅志]

第4章 AIは人間を説得できるのか [鳥海不二夫]

第5章 ゲームから現実へ放たれる人工知能 [三宅陽一郎]

第6章 AIは道具であってほしい [糸井重里]

第7章 「生き物らしさ」に必要なのは「痛み」 [近藤那央]

第8章 精神医療にAIを活かす [山登敬之]

第9章 誤解だらけのAI論 [中野信子]